ども!

ちぎりちぎり侑布です♪

今回は2歳児向けのちぎり絵のお話

まず大前提として、

この年齢は月齢による個人差がとても

大きいということですね。

もうすぐ3歳になる2歳児と、

2歳になったばかりの子どもでは

1年近く成長に差があることも!

そこを念頭に置いて

興味を持てる時間がそれぞれ

未知数であること

子どもたちが飽きてしまったり

嫌になってきそうなら

早めに切り上げましょうね♪

でも共通しているのは

いろんなことに興味津々なお年頃

遊びといたずらの区別もまだつかず

手に触れるものすべてが新しい世界

大人の目で安全面をしっかりと確保

しながら、遊びの延長で楽しい時間

を過ごせますように♪

Contents

2歳児でもできるちぎり絵のやり方とは?

「ちぎる」という作業、

まさに2歳児にとってピッタリの

触感から学べる遊びのひとつでは

ないでしょうか

2歳児のちぎり絵は、自由な発想を

伸ばしながら

指先を使った細かな動作を促す、

最適な遊びのひとつです。

特別な道具がなくても楽しめるため

ご家庭でもすぐに取り入れられます。

ここでは、初めてのちぎり絵でも親子

で楽しく取り組めるように、紙の選び

方、声かけのコツ、簡単なテーマ例、

そして失敗しにくい貼り方についてご

紹介します。

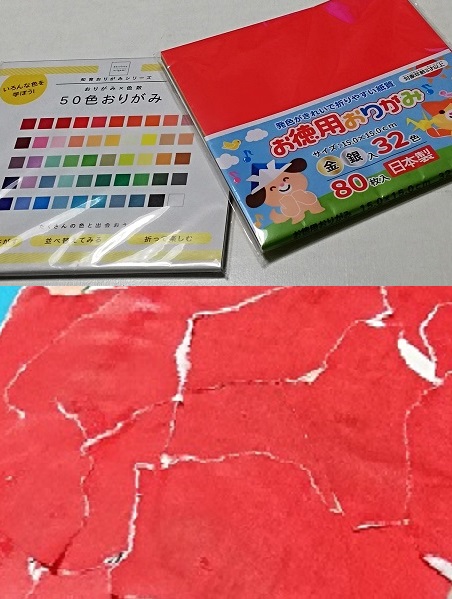

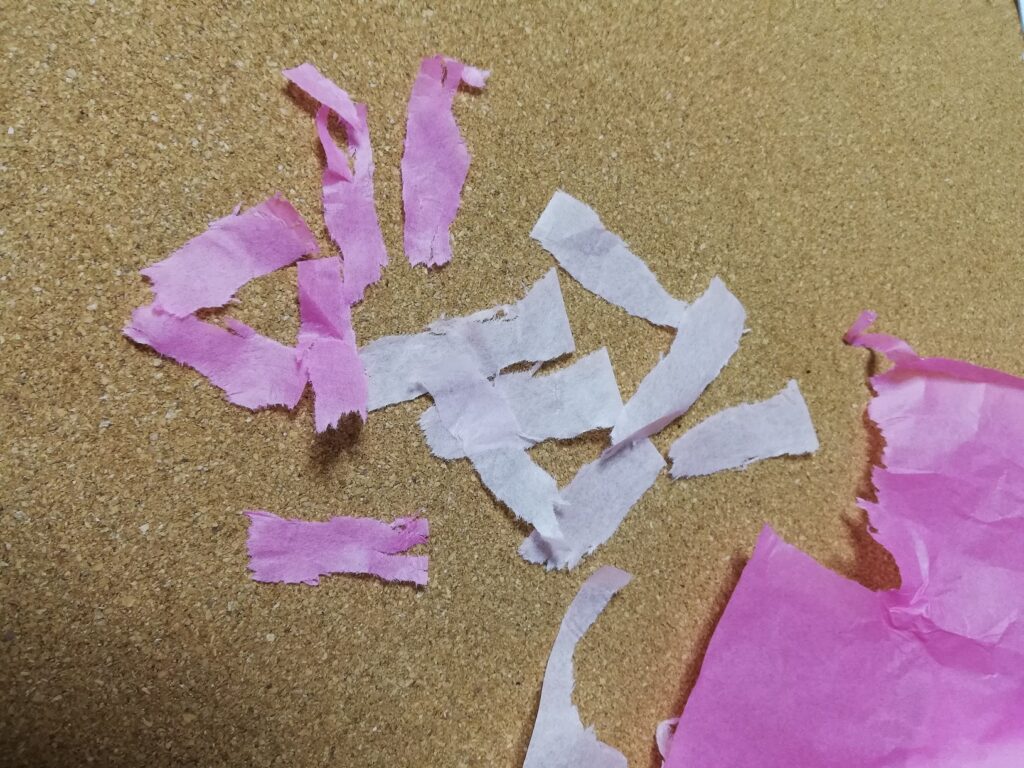

ちぎりやすい紙の選び方とコツ

2歳児の小さな手でもちぎりやすい紙

を選ぶことがポイントです。

新聞紙や折り紙、色画用紙など、薄く

て柔らかい紙がおすすめです。

最初はA5サイズ程度に切った紙を用意

しておくと、子どもが持ちやすく扱い

やすくなります。

色とりどりの紙を用意しておくと、子

どもの興味も引きやすくなります。

紙質は、和紙のように少しざらざらし

ているものが手に引っかかりやすく、

ちぎりやすいです。

ちぎる動作を促す声かけ例

まだまだ握力の弱い小さな手で

紙をちぎるという作業。

紙の種類によってはちぎれにくいこと

もあったりと

子どもによっては、数枚ちぎるのも

ひと苦労かもしれません。

初めて紙をちぎるなら、子どもの気持

ちを上手く引き出す声かけが大変効果

的です。

「ビリビリしてみようか」

「どんな形になるかな?」

「あれ~? 音がするね、楽しいね」

など、楽しさが伝わるような言葉がけ

がいいですね。

親が一緒にやって見せると、

子どもも安心して真似をします。

命令口調ではなく、共感や興味を引き

出すトーンで話しかけてみましょう。

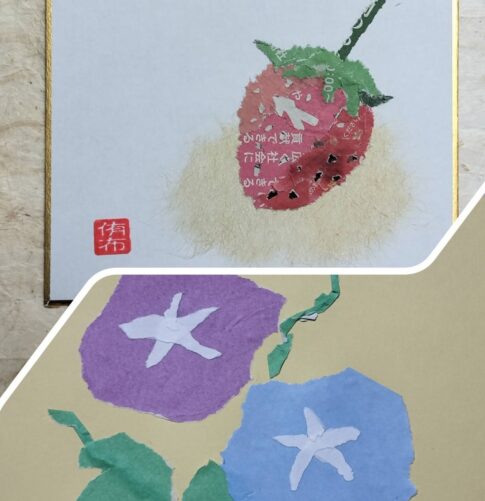

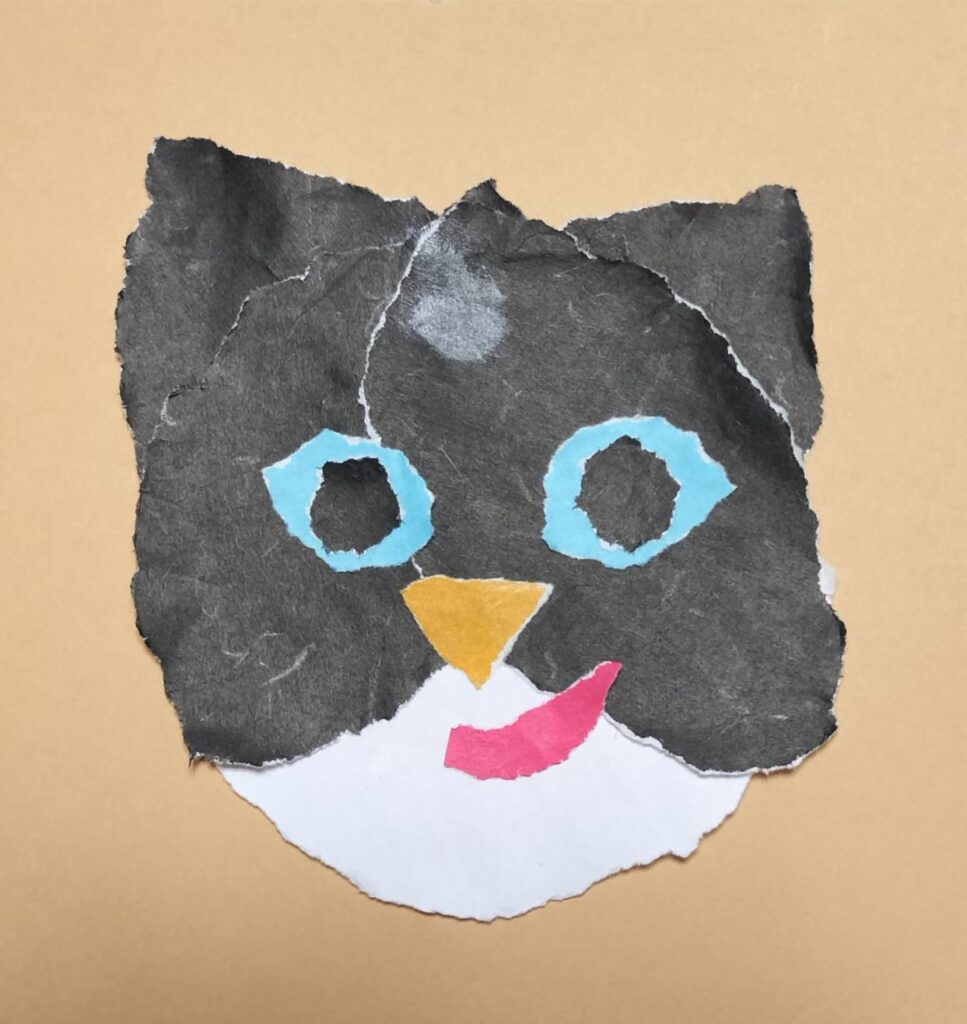

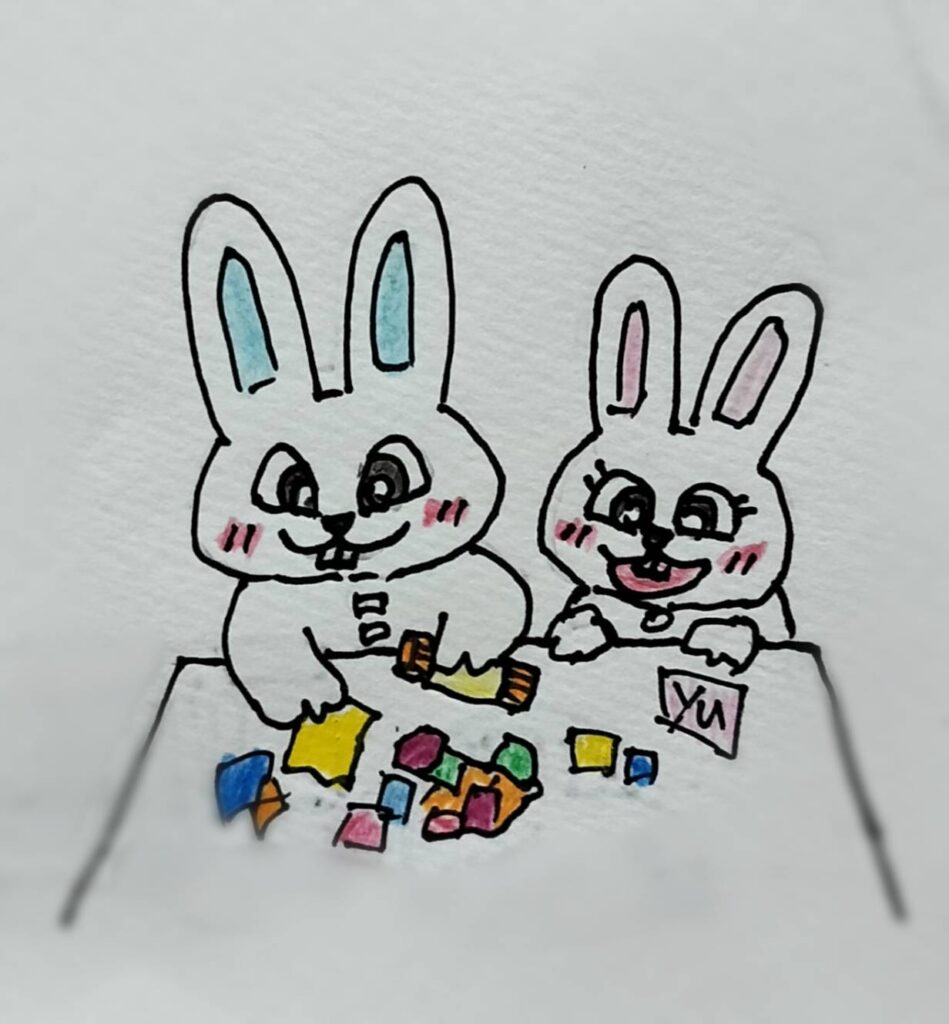

親子で一緒に楽しめる簡単なテーマ

2歳児が理解しやすく、形にしやすい

テーマが理想的です。

「お花」「くだもの」「空と雲」など、

色や形がイメージしやすいモチーフが

おすすめです。

親が簡単な輪郭を描いて、そこにちぎ

った紙を貼るように誘導すると、達成

感が得られやすくなります。

完成した作品は飾ると、子どもの自信

にもつながります。

失敗しにくい貼り付け方の工夫

ちぎった紙の貼り付けには、でんぷん

のりやスティックのりを使うと安全で

扱いやすいです。

子どもが自分で塗れるように、のりの

量を調整しやすいものを選びましょう。

台紙にあらかじめのりを塗っておく方

法もおすすめです。

そのやり方が合っているか、見守りな

がら、進めてみて下さい。

貼った紙がめくれないように、手で軽

く押さえる動作を一緒にやって見せて

あげると、きれいに仕上がります。

「はい、ぺたぺたするよ~」

「ぺったん、ぺったん」など、

貼る動作に合わせた声かけも楽しいで

すね。

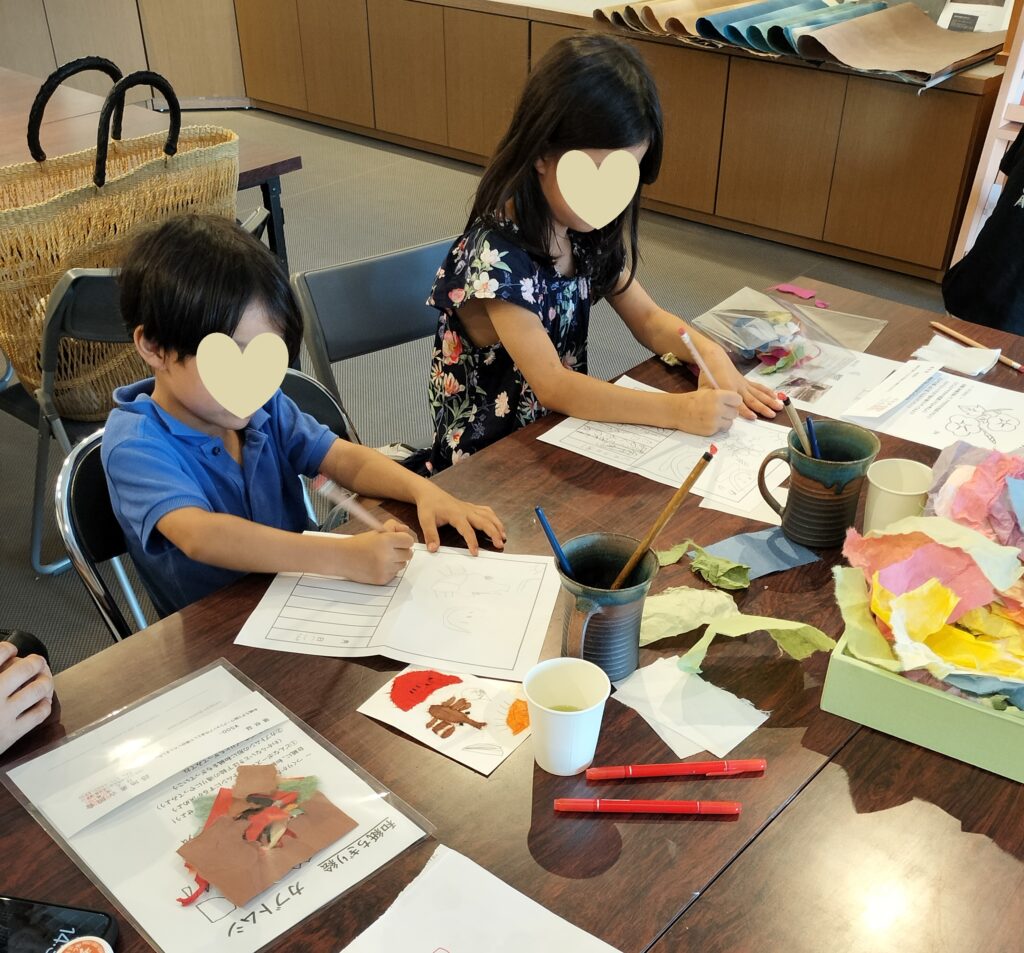

初めてのちぎり絵|2歳児におすすめの準備と手順

2歳児が初めてちぎり絵に取り組む際

には、無理なく集中できる環境づくり

と、簡単で楽しい手順が大切です。

まずは準備する道具や、子どもが取り

組みやすい環境を整えることから始め

てみましょう。

ちぎる動作から貼り付けまでを楽しく

、そしてわかりやすく段階的に進める

ことで、自然にちぎり絵に慣れていく

ことができます。

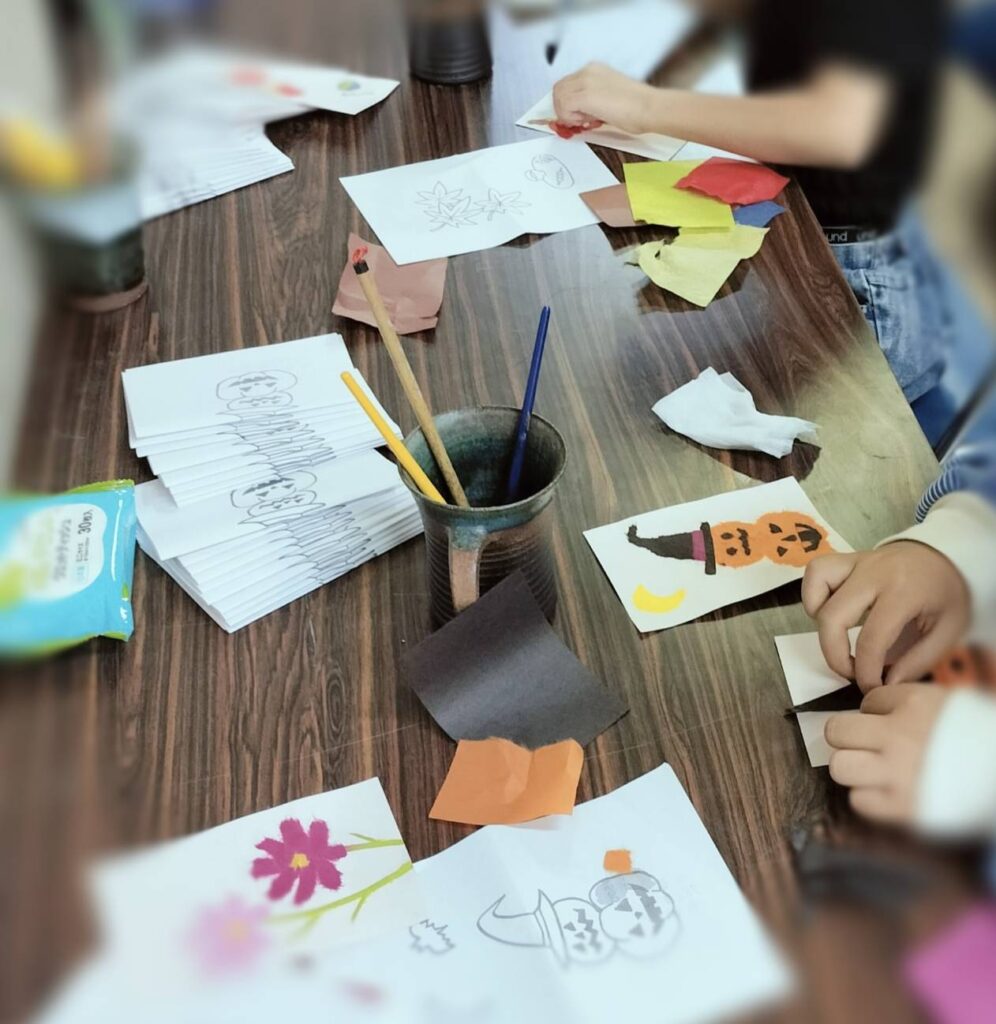

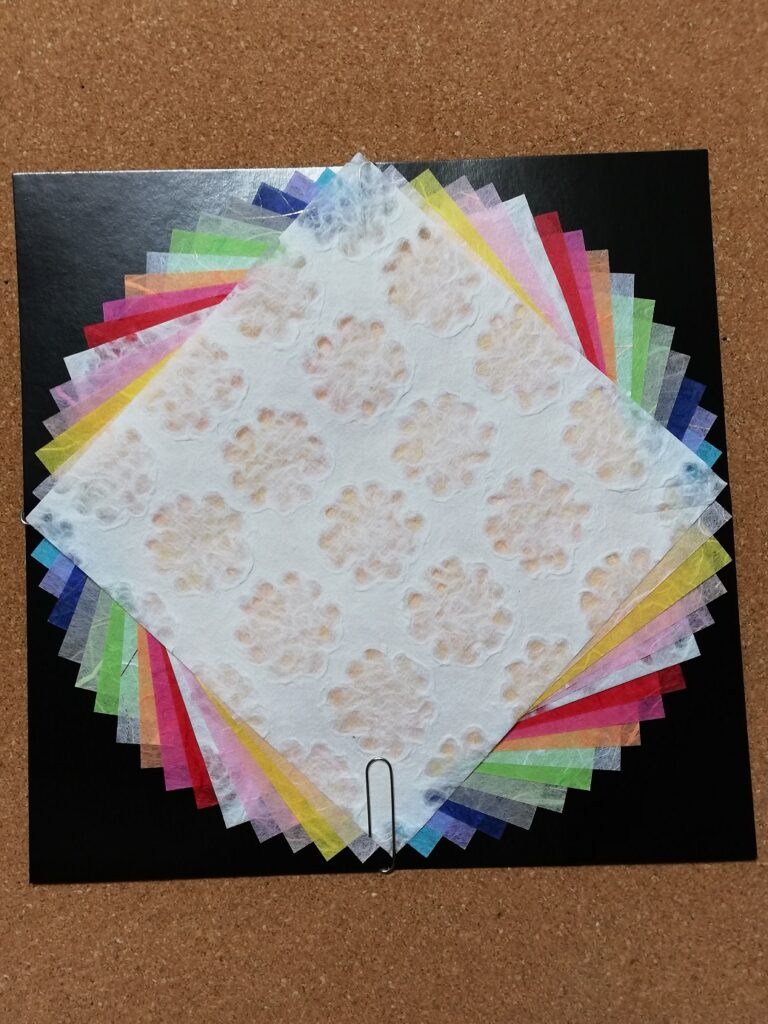

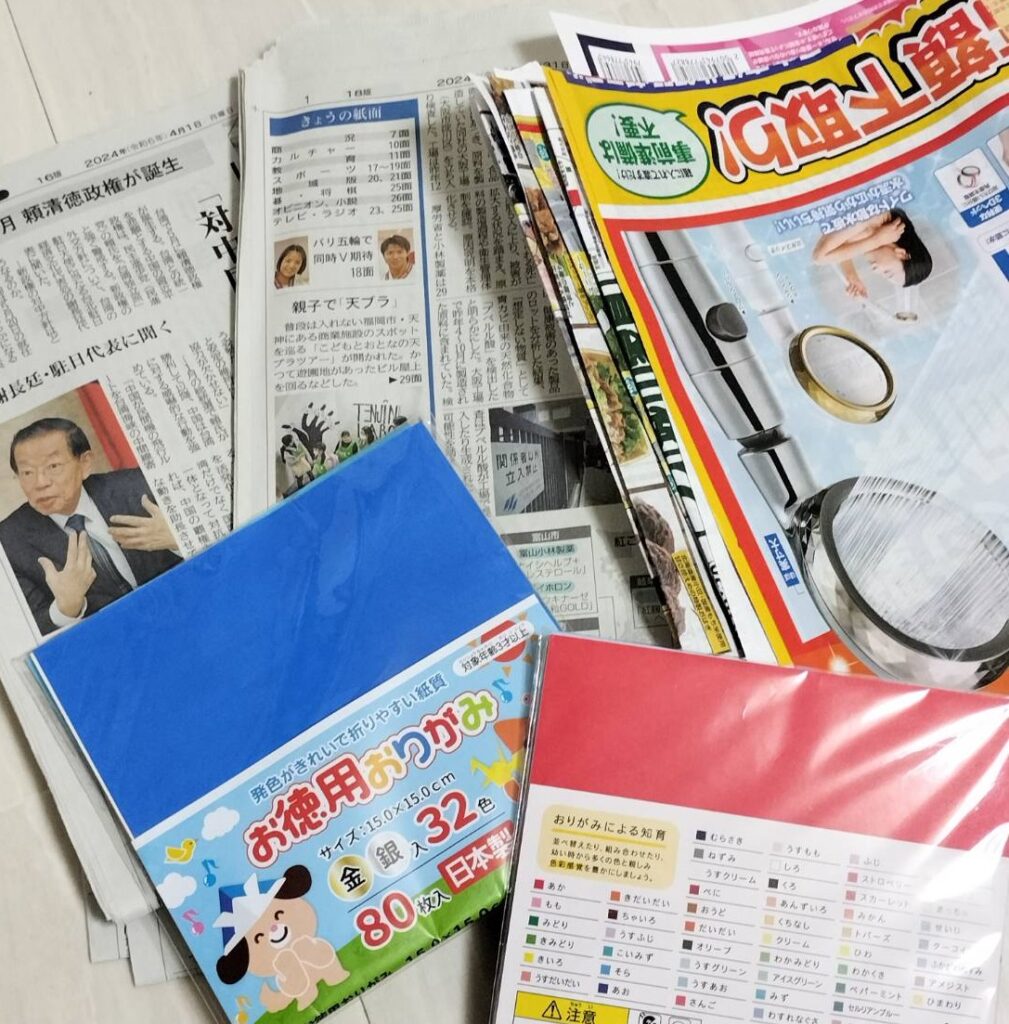

ちぎり絵に必要な基本の道具リスト

ちぎり絵に必要な道具はシンプルで、

以下のようなものがあれば十分です。

・色とりどり紙

~色和紙、折り紙、新聞紙のカラー面

や広告紙、カラフルな包装紙など

・スティックのりやでんぷんのり

・台紙(厚紙や画用紙)

・ウェットティッシュ(手拭き用)

・敷物(机や床が汚れないように)

あらかじめ道具をトレーなどにまとめ

ておくと、子どもが興味を持って取り

組みやすくなります。

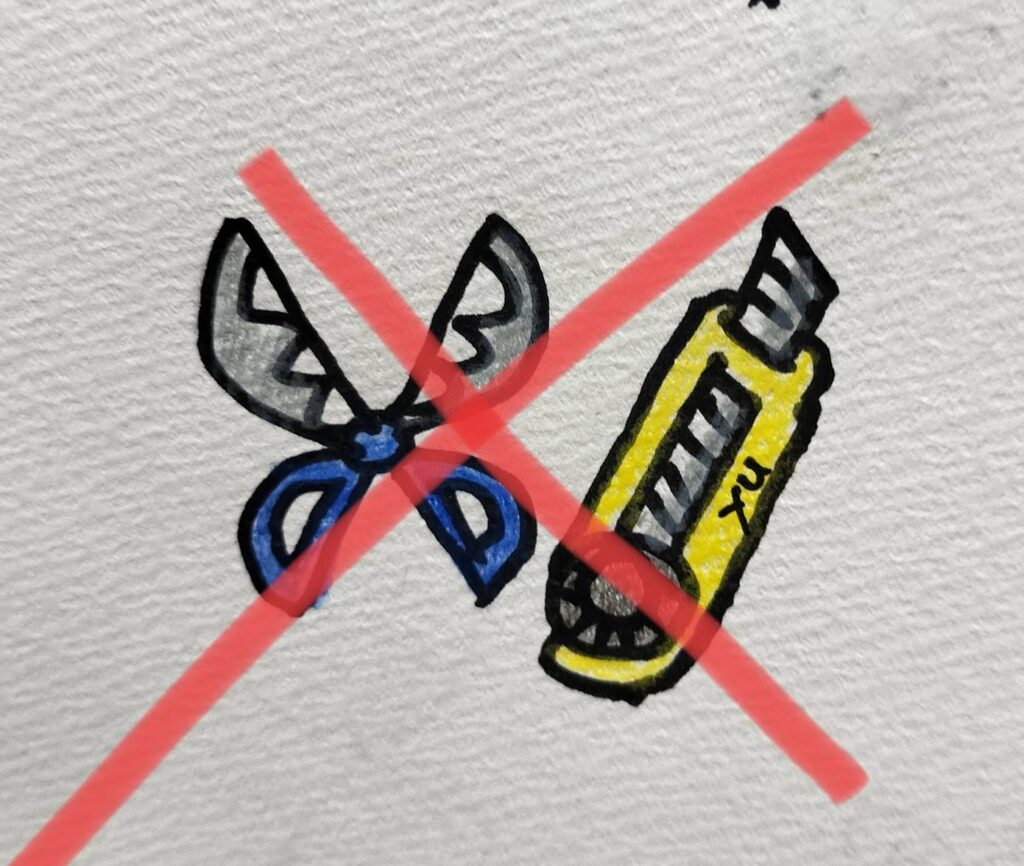

ポイント

はさみ、カッターは使用しません。

目の届くところにも置きません。

2歳児が取り組みやすい環境の作り方

2歳児は集中力が長く続かないため、

ちぎり絵の時間は15分前後を目安に

しましょう。

静かで落ち着いたスペースに、新聞紙

やレジャーシートを敷いたテーブルが

理想的です。

また、手元に必要な道具を置きすぎず、

視界がごちゃつかないよう配慮すると

スムーズです。

大人がそばで見守り、時には一緒にや

ることで、子どもは安心して集中でき

ます。

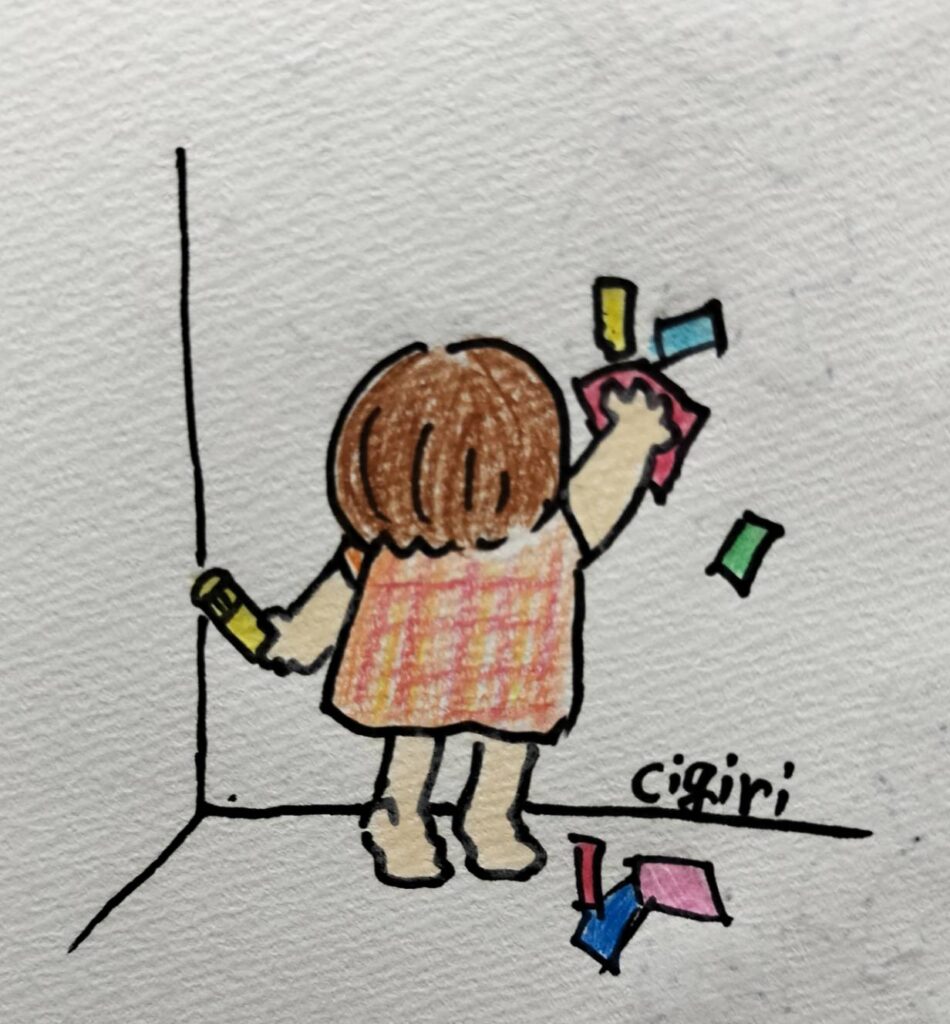

ちぎる→貼るまでのステップを分かりやすく教える方法

まずは自由に紙をちぎる体験から始め

ましょう。

最初に「ちぎってみよう、こうやって

ちぎるんだよ~」など声をかけ、親が

やって見せると理解が早まります。

ちぎるという言葉も難しいですよね、

一緒にやってみることで伝わります。

ちぎった紙がたまってきら「さあ今度

はペタペタしてみよう~♪」と、貼る

工程に移ります。

のりの使い方は、ちぎった紙にのりを

塗るよりも、台紙の方に塗って紙を乗

せて上から押さえる方法が2歳児には

扱いやすくおすすめです。

ひとつひとつの動作を言葉にしながら

進めると、子どもも自然に覚えていき

ます。

はじめての作品づくりに適したテーマ例

2歳児の初めてのちぎり絵のテーマは、

わかりやすく完成がイメージしやすい

ものを選びましょう。

「おひさま」「りんご」「ちょうちょ」

「たんぽぽ」など、丸やシンプルな形

で表現できるモチーフがぴったりです。

あらかじめテーマの形を描いた台紙を

用意しておくと、ちぎった紙を貼る場

所がわかり、楽しく進められます。

2歳児の発達に合ったちぎり絵のやり方ポイント

2歳児の発達段階に合ったちぎり絵の

取り組み方を理解することは、

無理なく楽しく活動を進めるためにと

ても重要です。

無理に型にはめるのではなく、それぞ

れの子どもの成長や特性に合わせてア

プローチを変えることで、創造性や自

己表現が自然と伸びていきます。

指先の発達に合わせた紙の大きさや硬さ

2歳児の指先はまだ発達の途中段階に

あるため、ちぎりやすさを考慮した紙

を選ぶことが大切です。

折り紙や新聞紙など、柔らかくて薄い

紙は少ない力でもちぎりやすく、成功

体験につながります。

また、紙のサイズを小さめに切ってお

くことで、子どもがつかみやすくなり、

操作性も向上します。

硬すぎる紙は避け、指の動きを自然に

促せる素材を用意しましょう。

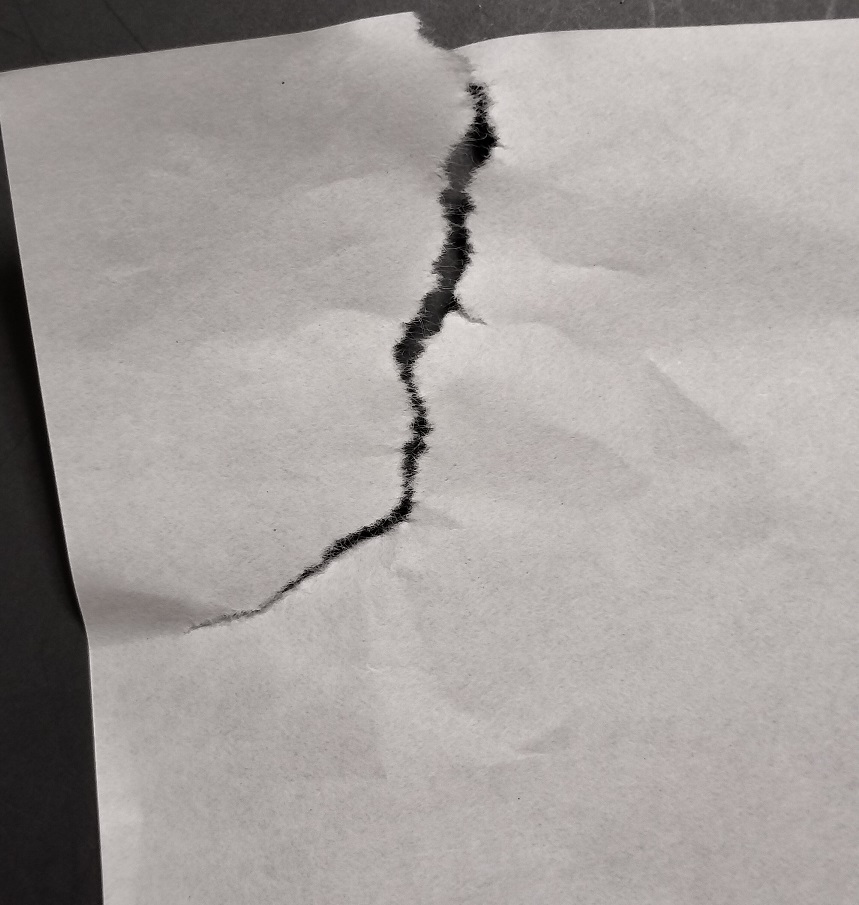

実際にちぎってみるとわかるのですが

紙はなかなか丈夫なのですね、

そこで、まずは大人がちぎってみて、

2歳児の握力では難しいかなと判断で

きれば、一旦その紙をくしゃくしゃに

してから広げます。

そうすることで紙が柔らかくなるので、

かなりちぎりやすくなります。

和紙ちぎり絵の現場でも、大変丈夫な

和紙もありますので、その時はやはり

一旦くしゃくしゃにしてから広げるこ

とで、紙がちぎりやすくなります。

集中力を持続させる時間の目安

2歳児の集中力は個人差はありますが、

一般的には10〜15分が限度とされてい

ます。

無理に長時間取り組ませると疲れてし

まい、楽しさが半減してしまいます。

子どもが飽きる前に「今日はここまで

」と切り上げる勇気も大切です。

活動を小さなステップに分けて、次回

につなげる工夫をすると、継続的にち

ぎり絵に興味を持てるようになります。

実際にはあきたらすぐに席を離れよう

としますので、その時は一旦やめるか

休憩するかで、嫌がらないようにして

おきましょう。

個性を尊重する作品づくりのサポート

作品に「正解」はありません。

色の選び方や貼り方に大人の基準を押

し付けるのではなく、子どもが自由に

表現することを大切にしましょう。

「おもしろいね」「この色きれいだね」

など、結果ではなく過程を褒めること

で、自己肯定感が育まれます。

親子の対話を通じて、子どもの感性を

引き出すサポートを心がけましょう。

発達段階に応じた指導の声かけ例

2歳児には、短くわかりやすい言葉で

の声かけが効果的です。

たとえば、「びりびりしてみよう」

「ぺたっと貼ってみようね」といった

シンプルな指示を使いましょう。

また、「どの色がいいかな?」「これ

は何に見える?」など、子どもの想像

を広げる質問も有効です。

否定せず、肯定的なフィードバックを

意識して、子どもが自信をもって取り

組めるような関わり方を心がけたいで

すね。

ちぎり絵で育つ!2歳児の手先と感性を育てるコツ

ちぎり絵は、2歳児の発達にぴったり

の遊びで、指先をたくさん使うことで

運動機能が向上し、色や形への興味も

広がります。

自由な表現を楽しみながら、自信や創

造力も自然と育まれます。

ここでは、ちぎり絵を通して子どもの

手先と感性を育てるためのコツを紹介します。

指先の巧緻性が育つちぎり絵のメリット

ちぎり絵では

「ちぎる」「つまむ」「貼る」

といった細かい手の動作が必要です。

これらの動きは、2歳児にとってちょ

うどよい難易度で、指先の巧緻性(こ

うちせい)を高めるのに役立ちます。

遊びながら自然と手の筋力や動作のコ

ントロールが鍛えられ、将来的な鉛筆

やはさみの操作にもつながります。

集中して手を動かすことで、子どもの

成長に良い刺激を与えることができます。

色や形の感覚を育てるちぎり絵の工夫

ちぎり絵にさまざまな色や形を取り入

れることで、色彩感覚や図形の認識力

が育まれます。

例えば「赤い丸」「青い三角」など、

遊びながら色や形の名前を伝えること

で、言葉の発達にもつながります。

親が一緒に「これは何色?」「どんな

形かな?」と問いかけながら進めると、

子どもは色や形への興味を深めること

ができます。

想像力を伸ばす自由な表現の取り入れ方

テーマを決めずに自由に紙をちぎって

貼るだけでも、子どもの中には物語や

イメージが広がっています。

「これはなにに見える?」

「好きな色でつくってみよう」

などの声かけをすると、子どもなりの

世界を表現しようとする姿が見られます。

完成形にこだわらず、子どもが自由に

表現する時間を尊重することで、豊か

な想像力が育まれていきます。

完成した作品の肯定的なフィードバック方法

ちぎり絵が完成したら、子どもの努力

や工夫をしっかりと認めてあげましょう。

「たくさんちぎれたね」「この色きれ

いだね」「よくがんばったね」など、

過程をほめる声かけが大変有効です。

できあがった作品を壁に飾ったり、家

族に見せたりすることで、子どもは自

分の表現に誇りを持つようになります。

肯定的なフィードバックは、子どもの

自信と創作意欲を高める大きな力にな

ります。

2歳児のちぎり絵遊びに必要な材料と安全対策

ちぎり絵は楽しい創作活動ですが、2

歳児にとっては安全性の確保が何より

も大切です。

口に入れてしまう年齢だという認識を

しっかりと持ち、使用する素材や道具

は慎重に選び、保護者の見守りのもと

で行うことが基本です。

ここでは、ちぎり絵に必要な材料や安

全に遊ぶための工夫をご紹介します。

2歳児向けの安全な紙と糊の選び方

2歳児には、柔らかくてちぎりやすい

紙がおすすめです。

色画用紙、折り紙、ティッシュペーパ

ーなどが使いやすく、手の力が弱くて

も簡単にちぎれます。

また、糊は口に入れても安全な「でん

ぷんのり」やお米をつぶした水のりを

使うなど、工夫してみましょう。

スティックタイプの糊も便利ですが、

無理に引き出したり口に入れる可能性

もあるため、大人の補助が必要です。

誤飲を防ぐための注意点と見守り方

2歳児はまだ何でも口に入れてしまう

年齢です。

小さくちぎった紙や糊を誤飲を防ぐ為、

常に大人がすぐそばで見守ることが大

変重要です。

作業中は紙のサイズを少し大きめにし

て誤飲リスクを下げたり、テーブル上

の道具を必要最低限に絞るなどの工夫

をしましょう。

また「これは食べ物じゃないよ」と繰

り返し伝えることも、習慣づけにつな

がります。

片付けまでが遊び!安全に楽しむ工夫

遊び終わった後の片付けも、子どもと

一緒に取り組むことで学びの一環にな

ります。

紙くずや糊のフタの閉め方など、小さ

な作業を「お手伝い」として楽しく教

えましょう。

床に滑りやすい紙が落ちていると転倒

の原因になるため、遊びの最後には周

囲を一緒に確認すると安心です。

安全で気持ちの良い環境を整えること

で、次回の活動への意欲にもつながり

ます。

アレルギー対策も意識した素材選び

アレルギーを持つお子さんの場合、使

用する紙や糊の成分にも注意が必要で、

でんぷんのりには小麦由来のものもあ

るため、食品アレルギーの有無を確認

してから使用しましょう。

無添加や低刺激の素材を選ぶことが安

全につながります。

家庭で使用して問題ない素材を少量

から試すと安心です。

トラブルを防ぐためにも、体質に合っ

た道具の見極めがとても重要です。