こんにちは。ちぎりちぎり侑布です♪

以前、

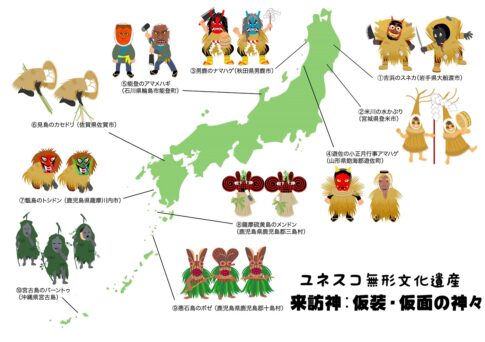

ユネスコ無形文化遺産に登録された

3つの和紙について

簡単にまとめました。

しかしそれだけでは

美濃和紙の魅力や凄さについては

全然語り足りていません。

例えば2020年に開催された

東京オリンピック・パラリンピック。

「お・も・て・な・し」で

話題になりましたね。

この東京五輪の大会の表彰状には、

美濃手漉き和紙が使用されました。

さらっと凄い事をされていますよね。

今回はそんな凄い活躍をしている

美濃和紙を深堀♪

美濃和紙の歴史とルーツから

和紙の特徴と美濃の見どころまで!

実際に足を運んだ体験談を交えながら

まとめてみました。

Contents

美濃ってこんなところ! 美濃和紙の歴史とルーツ

岐阜県美濃市。

人口約2万人、市街地は国の重要伝統

的建造物群保存地区として選定された

歴史的風致の街。

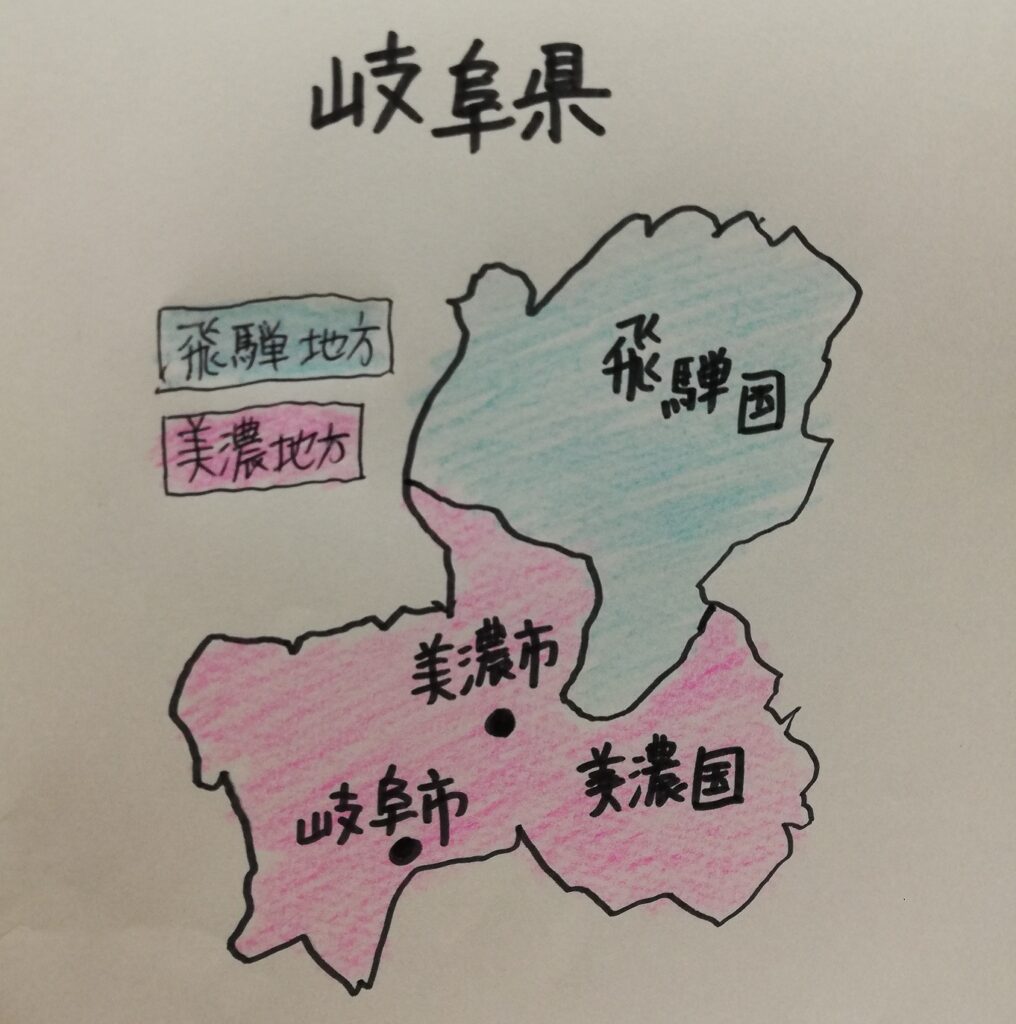

美濃和紙の「美濃」という言葉は

岐阜県美濃地方の「美濃」から

きています。

2020年の東京オリンピック・

パラリンピックの表彰状に

美濃和紙が使用された話をしました。

偶然にも同じ年、

NHK大河ドラマ「麒麟がくる」

が放送されました。

戦国武将の明智光秀が主人公、

美濃国(岐阜県)生まれとして

登場します。

この美濃国には実に、

織田信長、斎藤道三など戦国武将たち

が数多く関わってます。

明智光秀役には長谷川博己さん。

織田信長役には染谷将太さん。

そして斎藤道三役には本木雅弘さん。

魅力的な俳優陣でこの美濃国を中心と

した物語が進んでいきました。

岐阜県、美濃市の場所はココ

「岐阜県」=「漢字で書けない県」

などふざけている場合ではありません。

(第一位に選ばれたこともある。)

知れば知るほどとっても魅力的な

岐阜県、そして美濃市。

岐阜県は日本列島の真ん中あたりと

言われています。

美濃市は岐阜県の中央南部に位置し、

高速だと名古屋市から車で45分。

(一般道だと1時間強くらい。)

私も以前、名古屋に泊まって車で

美濃市に向かった事がありますが

とてもアクセスが良かったのを

覚えています。

さて、美濃和紙を理解するために

その近辺の歴史に、少しだけでも

触れておかないといけません。

その昔、

飛鳥時代の頃から二つに分かれていた

「美濃国」と「飛騨国」が

明治9年に統合され、

今の岐阜県になりました。

「飛騨」は岐阜県北部、

「飛騨高山」が有名ですね。

そして「美濃国」は岐阜県南部。

美濃和紙は岐阜県美濃市で漉かれる紙

と言われてますが、

実際は美濃市以外でも

和紙はたくさん漉かれてきています。

その歴史は古く、約1300年前から

美濃地方の長良川、板取川流域で和紙

が漉かれていたと言われています。

現在は、美濃市の板取川沿いに「美濃

和紙の里会館」が建てられ、資料館や

企画展の常設、紙漉き体験ができたり

と、美濃和紙の発展に大きく貢献して

います。

「美濃国」から「岐阜」の誕生

ちなみに「岐阜」という地名ですが、

沢彦宗恩(たくげんそうおん)という

禅僧が用意した3つの候補の地名から、

織田信長公がチョイスしたもの。

中国の故事に習った演技の良い名前

だそうです。

当時、美濃国井の口(今の岐阜市)

の稲葉山(今の金華山)という山に

「稲葉山城」という山城がありました。

稲葉山城には、「美濃の道三」と

信長が最も恐れていた男、斎藤道三が

城主として居住していました。

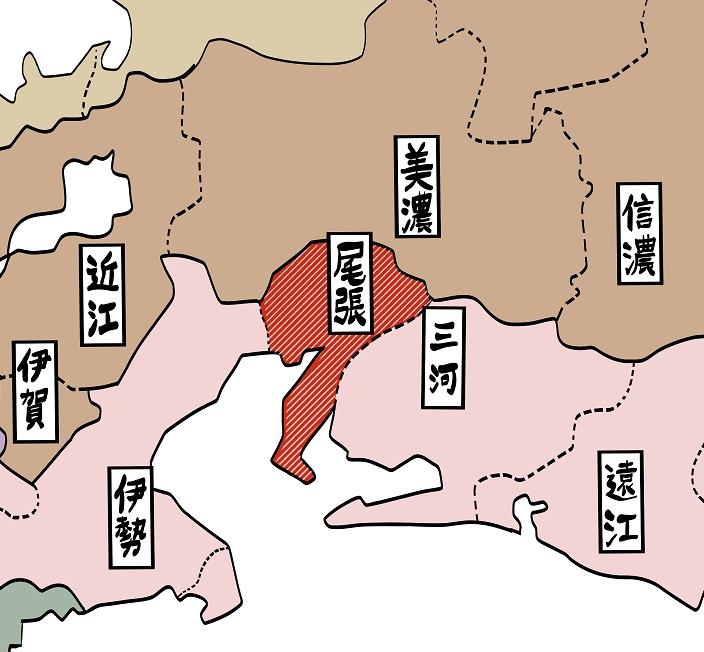

信長はお隣の尾張国の領主で、

今の愛知県西部にあたり、美濃国は

尾張国の北に位置します。

道三の治める美濃国が欲しくても

全然手が出せない状態でした。

「美濃が欲しい!でも盗りに行ったら

下手するとうちが盗られるやーんっ!」

と緊迫していた関係でしょう。

道三は何度も名前を変えています。

最終的に「道三」の名前になったのは

もう本当に最後の頃です。

鷺山城で隠居し、出家して「道三」と

名乗りますが、、

2年後の長良川の戦いで戦死、

嫡子に殺害されてしまいます。

非情な戦国時代真っただ中ですね。

道三亡き後、

ついに美濃国攻略に成功した信長は、

本拠地を美濃に移します。

そして城下町の名前を「井の口」から

「岐阜」に改めました。

「岐阜」には天下統一を行うと決めた

信長の野望が込められていたそうです。

城下町が岐阜と呼ばれるようになり、

お城の名前も、稲葉山城から岐阜城と

呼ばれるようになりました。

「岐阜」の誕生です。

道三の登場でもわかりますが

岐阜県ってすごいんですよ、

とにかく歴史の、

それも戦国時代に翻弄されています。

徳川、豊臣、織田、三大武将もからみ

国盗り合戦に巻き込まれて激戦地だっす

たと思います。

実際、織田信長が無くなってからも、

頻繁に城主が変わったそうで、

当時の美濃の民は戦三昧の大変な思いを

されていたのではないでしょうか。

美濃和紙、「全国制覇」への道のり

実は、美濃和紙の発展の歴史にも

かの斎藤道三の名前が登場します。

「岐阜」誕生のお話よりちょっと前に

さかのぼります。

美濃和紙が全国に広まったのは、室町

時代に入ってからです。

(信長は室町時代末期に誕生)

この時、

美濃国守護の土岐氏が手腕を奮います。

土岐氏は元々、武家であり華族。

平安時代末期に美濃国土岐郡に土着し

「土岐」を名乗った一族です。

まず、地元の産業の活性化を念頭に置き

製糸業の保護に力を入れます。

六斎市を開いて紙市場を開催。

これによって販路が増え、

紙の生産は着実に増加していきました。

※六斎市 = 月6回行われた定期市

う~ん、土岐氏、やり手ですね・・。

大盛況となった紙市の話は、当時、

稲葉山城(現岐阜城)の城主だった

斎藤道三の耳にも入ります。

道三は自身の領主下の城下町にも呼んで

開催させました。

信長の時に実施された楽市楽座の基盤を

元々作っていたのがこの斎藤道三です。

道三は出世にも貪欲で典型的な下剋上

の例ですが、商人に自由な商いを許す

など、商才にも長けており、

潤ったお金が軍資金となり兵力を増強

させていきました。

強い、強いですよね。

「へー土岐ちゃん、

なんか面白い事やってるやん。

うち(城下町)でも紙市やってよ。」

とまあ例えていうならこんな感じ。

また、土岐氏は産業の発展だけでなく

芸術や学問を愛する文化人でもありま

した。

土岐氏と交流のある公家や僧侶が、

美濃和紙を好んで使用されたそうです。

華族である土岐氏の元に文化人が集ま

ってくることも想像できます。

茶室の文化も室町時代中期から。

「やっぱり紙は美濃だよねー」って

茶室でお茶しながら、話しているのが

目に浮かびます。あくまで想像です!

芸術を愛でながら、素材をあれこれと

語り合っていたかもしれませんね。

そして実際に文化人の方たちが、和紙

を使ってみての感想なので

これは折り紙付き。

商売として非常にありがたい。

それが市場の商人たちを通して全国に

拡がっていくのです。

結局道三と敵対する土岐氏は、道三に

追いやられることになり、残念ながら

土岐一族は衰退の一途を辿ります。

その時には、美濃和紙は「品質」という

信頼を全国で勝ち得ていました。

その後の関ケ原の戦いにおいての話。

徳川家康が使った采配が美濃和紙で

できているそうで、

家康が天下を取ったことがゲン担ぎに

もなり、評判は鰻登り!

ついに美濃和紙は

『江戸幕府の御用達』

にまで上り詰めます。

天下取りました!

また、

高級和紙としての二-ズだけでなく

町人の間でも美濃和紙の障子が普及、

美濃といえば「障子」

をイメージするほどに、生産が拡大

しました。

まあこうしてみると、

室町時代から美濃和紙の人気が出て

江戸に入ってもずっと続く・・

美濃和紙がずっと支持されている事が

わかりますね。

美濃和紙の特徴とユネスコ無形文化遺産登録の大快挙

豊かな自然と美しい川。

岐阜県の気候や自然環境が、

今日まで美濃和紙の製造に適した条件

を提供してきました。

室町時代には土岐氏の尽力により、

美濃和紙の素晴らしさは全国へ

と知名度を上げていきます。

岐阜を流れる長良川を利用した水運が

当時の流通の要となり、岐阜から全国

へと運ばれていきました。

室町の終わりから戦国時代にかけて

斎藤道三は美濃市を商業都市へと

発展させていきます。

こうして熾烈な戦国時代の中でも

美濃和紙はその品質を保持しながら

江戸に入り、

徳川家の御用達になるほどの

最大の信頼を勝ち得るのです。

歴史とともに見てみると、まるで運命

としか言いようのない立地と環境が揃

い、常に業界の中心となって役割を果

たしてきたことがうかがえます。

そして最大の功績

ユネスコ無形文化遺産登録という

栄誉が与えられました。

ユネスコ無形文化遺産登録となった

美濃和紙の紙について

もう少し詳しく見ていきましょう。

美濃和紙の特徴 「美濃和紙」と「本美濃紙」

美濃和紙の原料には

「楮・三椏・雁皮」

といった植物があります。

和紙の三大原料と言われてるほど

和紙作りには欠かせない植物たち。

これらは皆、落葉低木樹で、この植物

の繊維から、良質な和紙が作られてい

きます。

楮と三椏は山で栽培し、栽培の難しい

雁皮は岐阜の山に自生していました。

岐阜の豊かな自然は、これまで和紙の

原料をたくさん育んできました。

楮から作られた和紙は

障子紙や便箋・封筒に。

三椏から作られた和紙は

お札など。

雁皮から作られた和紙は

油取り紙に。

それぞれの目的に合った原料が

使われています。

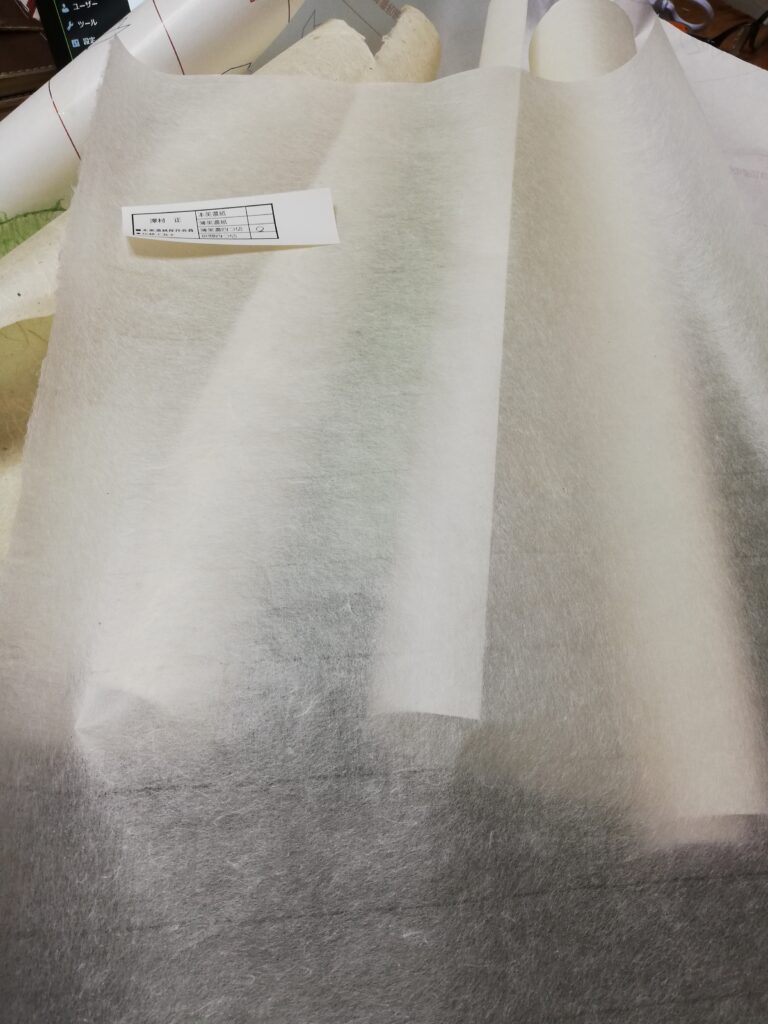

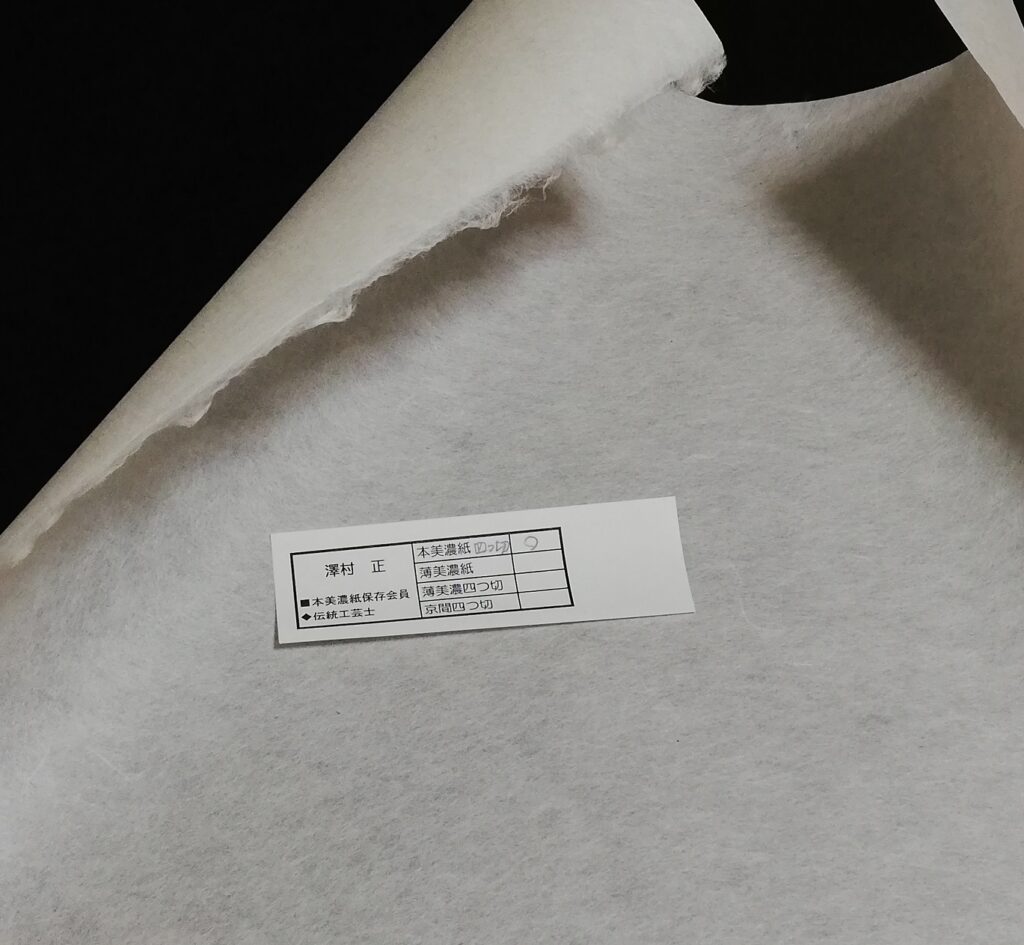

本美濃紙

白く美しくそして柔らかく強い、

使うほどに白くなるという驚きの特徴。

美濃和紙全体の中の1割程が本美濃紙

で、特別な紙となります。

というのも、

本美濃紙保存会が存在し、定められた

製法と原料で会員が漉いた紙のみ、

「本美濃紙」

と名乗ることができるからです。

伝統・名誉・そして品質を守り続ける

会員の方の責任も大変重いものだと

痛感いたします。

また、最高級の本美濃紙を漉くために

は、最高級の原料の確保も必須です。

本美濃紙には、

茨城県産・大子那須コウゾ

という品質の楮のみ使われています。

コウゾの黒皮を取り除き、一番内側の

白皮の部分だけを使っています。

美濃和紙

美濃地方で漉かれる手漉き和紙や機械

漉き和紙など和紙全般を指します。

本美濃紙と区別されているとはいえ、

本美濃紙に引けを取らない、

伝統的で上質の和紙で、

古くから需要があり、

高い評価を得ています。

和紙はそもそも、使用する紙の目的に

よって原料や配合が違ってきます。

楮、三椏、雁皮は和紙の三大原料です

から、そのどれも美濃地方で作られて

いることは、自然の恩恵を受け続けな

がら、和紙の街としてたゆまぬ研鑽を

重ね、それが今日までの人気と需要に

繋がり、発展してきたことがうかがえ

るのではないでしょうか。

美濃の人々が美濃の自然を守ってきた

ことは言うまでもありません。

歴史から見ても美濃和紙はず~っと

評価され続けていますもの。

本美濃紙と美濃和紙の違い

和紙を光に透かしてみるとわかるそう

ですが、初めて目にする初心者には難

しいですよね。

本美濃紙では決められた道具を使わな

いといけないため、

簀(紙漉きの道具)の跡型で本美濃紙

か美濃和紙かの区別ができるそうです。

最後に誤解なきよう、あくまでもわか

りやすい例として話しておきますが、

和紙を漉く技術なら、和紙職人さんは

長い月日をかけて培ってきています。

つまり、美濃和紙を漉いている職人さ

んなら、紙を漉く技術として、本美濃

紙を漉くことはできるのです。

但し、本美濃紙を漉くための道具が違

っていたら、それは「本美濃紙」と呼

べないというわけです。

そして先に述べた通り、道具の問題だ

けの話でなく、

実際には、本美濃紙保存会会員の方が

漉いた紙でないと本美濃紙とは名乗れ

ないということですね。

本美濃紙、ユネスコ無形文化遺産に登録の大快挙

美濃和紙の中でも本美濃紙が

1969年、昭和44年に

国の重要無形文化財に指定、

その伝統技術が高く評価されて、

2014年、平成26年に

ユネスコ無形文化遺産に

登録されました。

さてその”文化遺産”ですが、遺跡や

建造物のような有形な文化遺産だけで

なく、

伝統的な音楽・舞踏・演劇・工芸技術、

これも重要な文化遺産である。と

定義づけられています。

その通りですよね、

まさに、

和紙ができるまでの自然・地域との関

わり、特殊な技術は、

この「無形文化遺産」

に相応しいと思います。

そこで気を付けたいのが、

ユネスコ無形文化遺産は

「無形」のものに対してですから

「本美濃紙」という、

紙自体を指すのではないということ。

ちょっとややこしいですが、

これはユネスコ無形文化遺産で調べて

みるとすぐにわかります。

ユネスコ 無形文化遺産保護条約

『人類の無形文化遺産の代表的な一覧表』

に「和紙:日本の手漉和紙技術」

として登録

となっています。

本美濃紙を作る技術そのもの(これが

無形のものですね)が評価されて登録

されたということです。

これは大変名誉なことですが、

つい、端折って

美濃和紙は世界遺産の紙だとか

間違った表現も見かけます。

世界遺産という言葉も違います。

(気持ちはわかるけどね!)

あくまでも

本美濃紙が作られるまでの一連の流れ、

技術がユネスコに評価されて

無形文化遺産保護条約に登録された

ということなのです。

※ちなみに・・

美濃市には世界遺産がなんと3つも!

・本美濃紙の手すき技術

・清流長良川の鮎

(世界農業遺産)

・曽代用水

(世界かんがい施設遺産)

世界遺産とユネスコ文化遺産の違いを

まとめた記事がこちら。↓↓↓

(間違いやすい理由も深堀しています。)

本美濃紙の定義と製法、その魅力

さてそのユネスコ無形文化遺産、

全国でおよそ100種類の和紙が漉か

れている中でも選ばれたのが、

細川紙(埼玉県)

本美濃紙(岐阜県)

石州半紙(島根県)

※「ほそかわがみ」「ほんみのがみ」

とも読むそうです。

の3つであったのはなぜでしょう?

まず、国の重要無形文化財に指定され

ていることが条件となっています。

(現在、指定されている手漉き和紙は

5つあります。)

※石州半紙は一足お先に、2009年

に単独でユネスコ無形文化遺産に登録

されました。

国の重要無形文化財は文化庁のHPで

確認することができます。

『国指定文化財等データベース』という

文化庁のサイトにアクセスすると

TOPは検索画面になっています。

名称に「本美濃紙」と入力すると

重要無形文化財に登録された内容を

確認することができます。

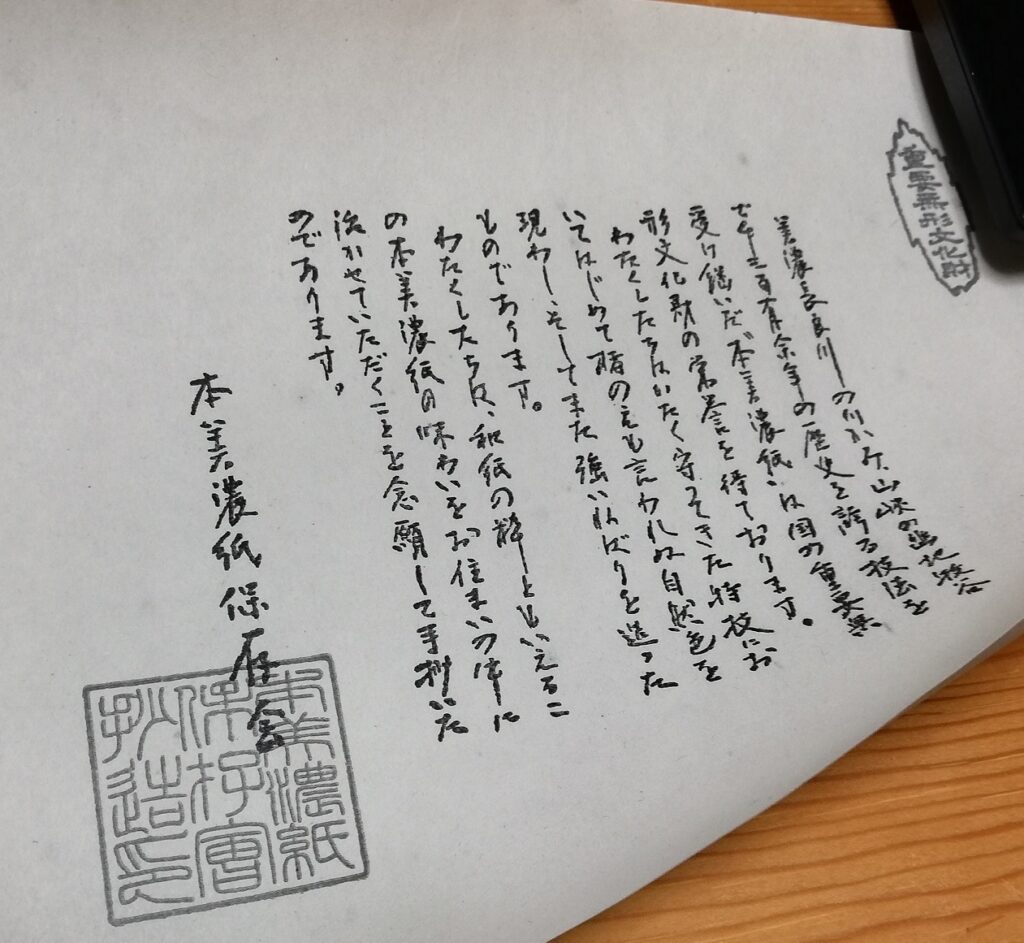

【本美濃紙】として登録された内容が

こちらです。

名称:本美濃紙

種別1:工芸技術

種別2:手漉和紙(てすきわし)

認定区分:保持団体認定

(保持団体~本美濃紙保存会/岐阜県)

指定年月日:1969.04.15

(昭和44.04.15)

解説文がありますので

一部ご紹介します。

正倉院の大宝元年(701)の

三尾野国の戸籍用紙は漉きむらがなく、

他の諸国の用紙より優秀な技術を示し

ている。平安時代の延喜式によれば、

美濃は製紙原料を群を抜いて多く貢納

しており、わが国の代表的な製紙産地

であった。江戸時代に美濃の障子紙は

最上と賞され、明治時代には美濃紙を

代表する紙は書院紙と評価が定まった。

この短い解説文に

大事なポイントが凝縮されています。

戸籍用紙に使われていた、和紙の漉き

むらがないことを高く評価。

また、

平安時代に群を抜く原料の収穫の多さ。

それだけたくさんの量の原料を栽培し

ていたということですね。

トップクラスの生産地だったことが

うかがえます。

そして江戸時代、美濃の障子紙は最上、

明治時代に評価が定まった

「書院紙」は

書院造からきたもので、

明かり障子に使う紙のこと。

明かりを優しく柔らかく通す紙ですから、

薄くて丈夫な品質のものであることは

言うまでもありません。

ちなみに製造方法等についての定義は

以下の通り定められています。

指定要件

一、原料はこうぞのみであること。

二、伝統的な製法と製紙用具によるこ

と。

1. 白皮作業を行い、煮熟には草木灰

またはソーダ灰を使用すること。

2. 薬品漂白は行わず、料を紙料に添

加しないこと。

3. 叩解は、手打ちまたはこれに準じ

た方法で行うこと。

4. 抄造は、「ねり」にとろろあおい

を用い、「かぎつけ」または「そ

ぎつけ」の竹簀による紙漉きであ

ること。

5. 板干しによる乾燥であること。

三、伝統的な本美濃紙の色沢、地合等

の特質を保持すること。

美濃和紙の学びと歴史散策、おススメはこちら!

江戸時代、岐阜市では「岐阜和傘」と

いって竹の骨組みに和紙を貼った和傘

の生産も盛んでした。

下級武士の生活を支えるための内職と

して、和傘づくりが武士たちに根付い

ていきました。

傘に貼る和紙には、丈夫で美しい美濃

和紙が手に入りやすかったこともあり、

使用されてきました。

それもあって、武士の間でも美濃和紙

は大変信頼されていました。

内職をしてきた武士たちが和紙の良さ

をよくわかっていたのでしょう。

美濃和紙の発展とともに「岐阜和傘」

や「岐阜提灯」が誕生しました。

伝統文化が多く残る岐阜県、

今回の目的である美濃和紙の学びを

深めるために

「美濃和紙の里会館」訪問は必須!

そして美濃和紙との繋がりが深い

歴史や伝統の残る街、

「うだつのあがる町並み」

を訪ねました。

どちらも美濃市内にあり、

美濃インターを降りてすぐの

「うだつのあがる町並み」から

先に寄ることにしました。

美濃市観光名所 うだつの上がる町並み

国の重要伝統的建造物群保存地区の

「うだつの上がる町並み」

美濃市鍛冶屋町1959-1

(美濃市観光案内所)

美濃インターから車で約5分。

江戸時代から続く「うだつの上がる町

並み」は古い町並みが立ち並び、散策

するだけでもとても気持ちの良いとこ

ろです。

うだつとは、屋根の両端につける「防火

壁」のことで、当時の豪商たちが競って

立派なうだつを設けたそうです。

元々、類焼から自分の家を守るための防

火壁、さまざまなデザインのものを楽し

むことができます。

また歴史的価値の高い家屋も点在してい

ます。

チェックしてみて下さいね♪

旧今井家住宅・美濃資料館

・市指定文化財

美濃市で最も古いうだつが上がる、

庄屋兼和紙問屋。

江戸時代中期の建造部で、明治初期に

増築されたといわれています。

市内最大級の間取りだそうです。

また、素晴らしい庭には、美しい音色

が響く水琴窟があります。

(日本の音風景100選に選出)

※水琴窟とは? ~ 地下に甕を埋め

て、甕の中に水が落ちるたびに、琴の

ように美しい音が響き、人々を楽しま

せてくれる仕掛けです。

ここは建物の中に入れて畳の上にもあ

がることができました。

障子にはもちろん美しい美濃和紙を貼

ってあります。

是非寄ってみて下さい。

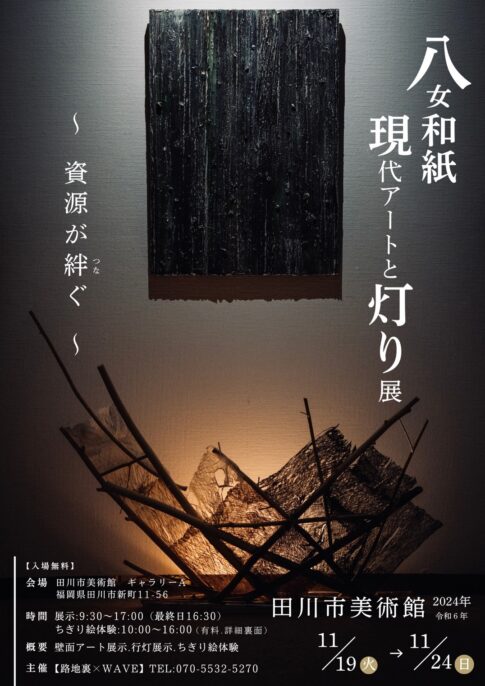

美濃和紙あかりアート館

旧今井家住宅から徒歩2分。

「美濃和紙」と「あかり」をテーマに

した美術館です。

毎年10月恒例の美濃市の灯りの祭典、

「美濃和紙あかりアート展」では、全

国から素晴らしい作品が、ここ、うだ

つのあがる町に集まってきます。

そんな「美濃和紙あかりアート展」の

入賞作品を展示していて、

美しいあかり、幻想的なあかり、様々

なあかりを見ることができます。

このイベントは毎年秋に開催されてい

るのですが、九州からはなかなかタイ

ミングを合わせるのが難しく・・

でも、今回うだつの上がる町並みに来

た時に、「美濃和紙あかりアート館」

に作品が常設されていることを知って、

早速見学してきました。

ユーモア・センス・アイディアに溢れ、

とても美しいたくさんの癒しの灯りが

並んでいて、

楽しいひと時を過ごせました。

小坂家住宅

・国指定重要文化財

旧今井家住宅から徒歩3分。

江戸時代(1772~81年)に建てられた

造り酒屋です。

十数件の中でも代表的な建造物です。

外観の屋根の形、独特ですね。

簡素ですが美しい佇まいで痺れます!

以前は中に入れたようですが、残念な

から今は入れないようです。

町並みギャラリー山田家住宅

旧今井家住宅から徒歩4分。

町医者だった山田家は、現在ギャラリ

ーとして「うだつの上がる町並み」で

観覧することができます。

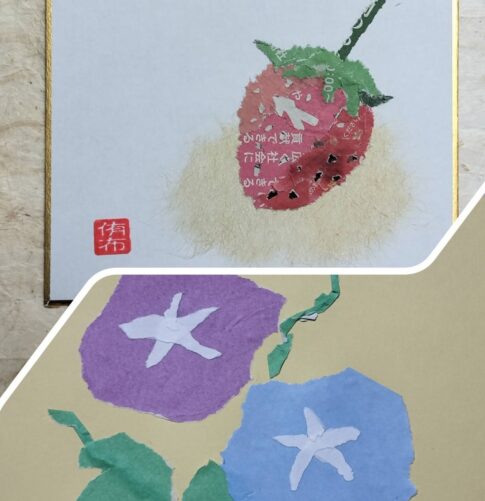

ちぎり絵など展示されていますが、

偶数月のみ開館など一定の条件がある

ようですので、お出かけ前に確認して

おきましょう。

他にも見るところ盛りだくさん。

ゆっくりまわらないともったいない。

憧れの聖地 美濃和紙の里会館へ!!

山紫水明の魅力がじんわりと伝わる

「美濃和紙の里会館」

岐阜県美濃市蕨生1851番地3

美濃インターから板取川沿いに車を走

らせること約20分、

前回も少しご紹介したことのある、

美濃和紙の里会館。

こちらはホームページもさることながら

会館内は資料館・博物館を兼ねていて、

見て触れて体験でき、美濃和紙の魅力が

たくさん詰まった資料館であり、

建物の全容は、

地上2階、地下1階の3フロアから

成り立っています。

地下1階 研究フロア

・ショップ(売店)

新製品や伝統ある和紙をたくさん取り

扱っているショップです。

製造元の明記がしっかりとされていて

色々な職人さんや和紙工場が、和紙を

作っていることがよくわかります。

ゆっくり見て回るのも楽しいショップ

です。

・ワークショップ(紙漉き体験)

また、紙漉き体験のできるワークショ

ップは人気のようで、小学生の団体や、

大人の仲良しグループなど、人が絶え

まなく訪れては楽しんでいました。

1階 パブリックフロア

・企画展示室

他にも年に数回入れ替えを実施している

紙に関する企画展を開催しています。

(今回ちぎり絵展を楽しみました。)

・レストラン

これは嬉しい!

定番のメニューがそろっていますので

館内でお腹が漉いても大丈夫!

ゆっくり楽しむことができますね。

メニューに「みそかつ」を発見!

東海地方ならではでしょうか・・

九州では珍しいので新鮮♪

2階 展示フロア

・資料館

美濃和紙はじめ和紙についての道具や

製造方法をご紹介。

立派な資料館で、ここで見て学べます。

また違う展示室では

現代空間の中での和紙の使い方を伝授、

モデルルームとしてわかりやすく展示

しています。

同時に、飛騨家具や美濃焼も見ること

ができます。

他にもハイビジョンホールや会議室等

あり、色々な方が多目的に使える場所

となっています。

※入場料必要です。

うだつのあがる町並みの名所と

セットで割引になるチケットなど

あります。

詳しくはホームページなど

ご確認ください。

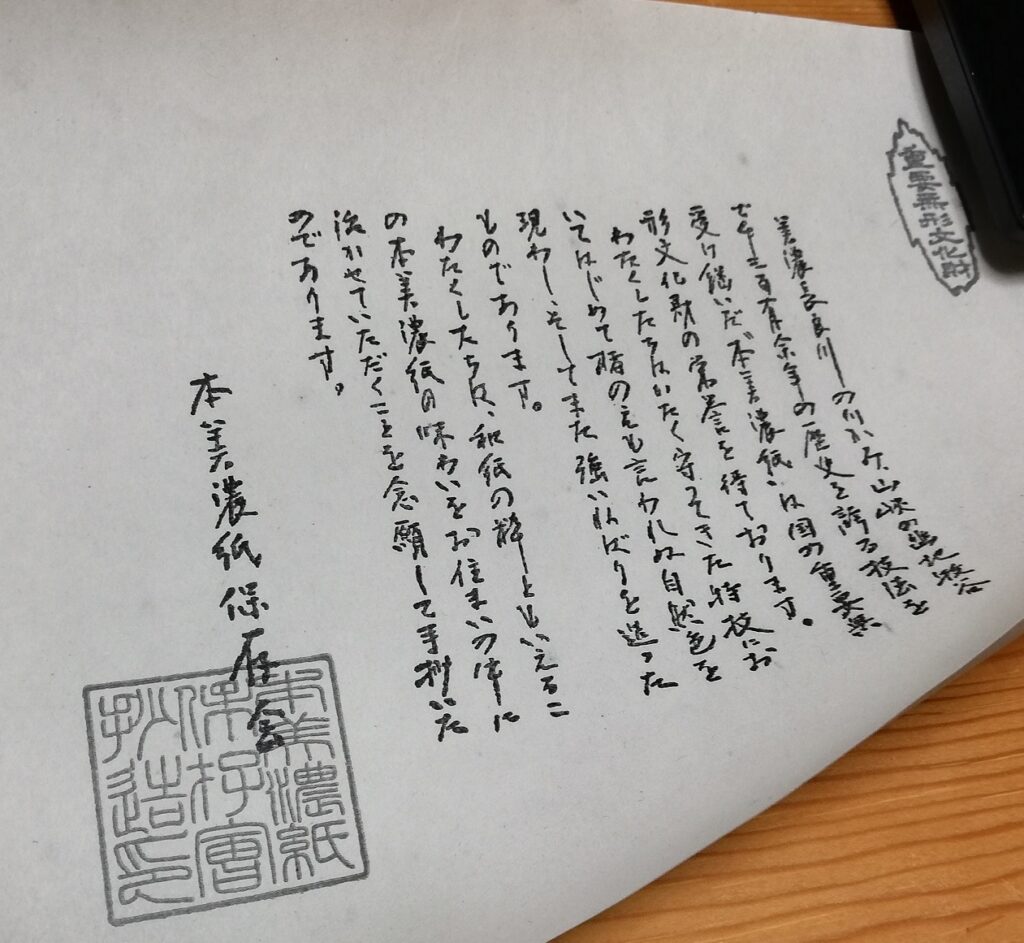

「とにかく和紙が好きだった」 名誉会長 澤村正氏

2023年10月、本美濃紙保存会の

名誉会長・澤村正氏(享年93歳)の

訃報の記事が目に留まりました。

16歳から家業である美濃手漉き和紙

に従事、

90歳を超えても紙を漉き続けてきた

伝統工芸士。

生涯現役の重鎮・名工、たくさんの

功績を残されています。

実際に澤村さんにお会いしたことは

ありませんが、美濃和紙の里会館を

訪れた時、紙漉きの様子がモニター

に流れていました。

それが澤村正さんでした。

インタビューの様子も流れていて、

5000枚の和紙を一人で漉かれた話も、

その時にお話しされていたのではな

いかと思います。

澤村正さんがお一人で漉かれた5000

枚の本美濃紙が、京都迎賓館の障子

や照明に使われています。

美濃の自然を愛し、日々紙と向き合い、

同じ品質の紙を作り続けた職人魂。

澤村さんはいくつかの大事な言葉や思

いを残されていますが、

美濃手漉き和紙協同組合のホームぺー

ジには、

「美濃は山も川も、空気も美しい。

あとは漉くものの心が奇麗でないと。」

これは美濃の美しい情景と美しい本美

濃紙を象徴している、大変重みのある

言葉ですね。

戦後、一時は存続の危機にあった紙漉

きの家も、1969年の保存会の発足から

今日までの活躍で、

今では全国から研修生となる若者が集

まってくるようになったそうです。

澤村正氏抜きで、本美濃紙を語ること

はできないでしょう。

美濃和紙を守り続けて、尽力された師

の心はずっと美濃に息づいていること

でしょう。

おわりに

今回は美濃和紙繋がりで

岐阜県を深堀していくことになったの

ですが、

もう本当に魅力的!

大変失礼ながら・・

「岐阜」と言われるとあまり

ぴんとこなかったというのは

確かにあります。

こちら九州人なのですみません。

ところが岐阜の歴史に触れてみると

道三、信長、光秀、家康、秀吉他

有名どころの登場で夢中になり、

そして実際に岐阜を走ってみると

道路標識に表示される地名、

知っているものが・・・あるあるー!

岐阜市、羽島市、大垣市、美濃加茂市

多治見市、関ケ原町、白川村等など・・

何度覚えても覚えられない読み方…で

覚えている各務原市。

九州のとある道の駅のお店には

関市の刃物!と看板が出ていましたし、

中津川市の栗きんとんは衝撃でした。

その昔、若い頃に訪れたことのある、

郡上八幡・飛騨高山・下呂温泉・・・

とにかく見どころ満載な岐阜県!

美濃和紙の価値を再発見して、

大満足しながら、

「また必ず来るからね!」

と誓った美濃市と岐阜県でした!

↓ ユネスコ無形文化遺産登録決定

美しい小川和紙(細川紙)はこちら♪