こんにちは。ちぎりちぎり侑布です♪

今回は手漉き和紙の工房で必要な道具を見ていきたいと思います。

何となく見たことのある道具などもあるかもしれません。

手漉き和紙の世界では昔ながらの木でできた道具が定番ではありますが、

代用できるものもたくさんあります。

実際に昔ながらの道具が手に入りにくくなっている昨今、

私も代わりの道具を使ったりしています。

その辺りも一緒に見ていきたいと思います。

紙漉きで使う道具たち ~ 木製の漉き舟(すきふね)

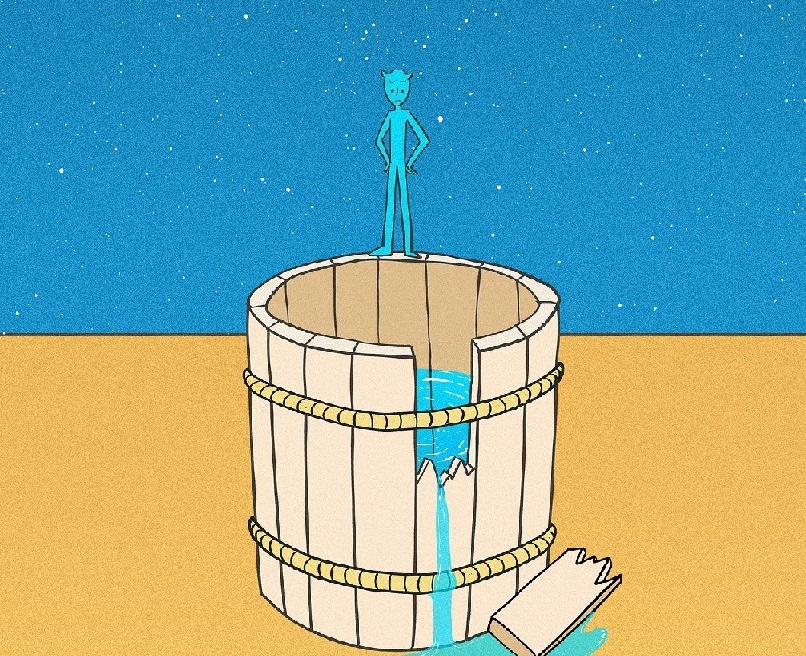

まず一番の登場に相応しいのがイメージ的にも図柄的にも

この漉き舟(すきふね)ではないでしょうか。

水と原料とネリ(トロロアオイなど)を混ぜたものを

入れている大きな大きな器です。

時々観光地などで紙漉き体験などやっていますよね、

あなたもどこかで見たことがあるのではないでしょうか。

見た目にも紙漉きかな?とピンとくるのではないかと思います。

昔の道具はほとんどすべて木製でしたから、

我が家のこの漉き舟も木でできています。

漉き舟の中を混ぜる道具も木製のもの、面白い形のものなど

丁寧に作られていました。

さて、写真のピンク色の和紙の原料が入った漉き舟、

これはもううちに来て20年くらいになる漉き舟です。

木でできていますから色も褪せてきて相当に年季も入ってきました。

木の部分すべてが瘦せていき、木の色もグレーに変わってしまいました。

とはいえ水を張って紙が漉ければ良いわけですからまだまだ使えます。

写真では底まで見えませんが、

底の部分にはゴムの栓がついていて、水を全部きれいに抜くことができます。

木でできているのに水が漏れないか?と心配になりますよね・・

まさか一本のでっかい丸太をくり抜いて作った舟なのか??

いえいえ、それだと物凄い高額な舟となり

購入することが難しいでしょう。

普通の板を何枚か箱のように合わせてくっつけている仕様です。

そうそう、ヒノキ風呂とか、杉の木桶とか、

木のお風呂も板を何枚も上手く使ってできていますね。

あのような感じですね。

水が漏れないような高度な技術でこの漉き舟も作られています。

紙漉きで使う道具たち ~ 漉き舟(すきふね)木製の弱点

とはいえ我が家の漉き舟、

古くなってきた現在は底の部分から

水がぽたりぽたりと漏れるのです・・

底の部分は一枚板ではなく、

何枚か横に並べた板ですから

板と板の隙間から水は漏れてくるのです。

ところがこれ、大変上手くできていまして、

漉き舟の中に水と原料とネリを入れて混ぜると

しばらくは板の隙間からトロントロンと水が落ちてくる。

ネリを入れるとなんとも言えない心地よいトロミがつくのですが

そのトロミのついた水が落ちてきます。

トロミの具合もうまく伝わらないかもしれませんが、

生卵の白身の手触りによく似ています。

そして時間が経つとうまい具合に紙の成分が板の隙間に詰まって

ポタポタが止まるのです。

とはいえこれはうちだけの話かもしれません。

父が元気だった頃、

漉き舟に溜めた水が漏ってくるのを見て私が思わず

「水が漏れてるよ、大丈夫なの??」と聞いたときに

「あーもうすぐ止まる」と笑いながら言っていたのを思い出します。

あまりに隙間がひどい箇所はコーキングをしています。

また古くなった漉き舟も買い替えることはせずに

ちょいちょい手直しをしながら

ほとんどそのまま使用しています。

紙漉きで使う道具たち ~ 漉き舟(すきふね)の代用品

木製の漉き舟でなくとももちろん代用できます。

紙が漉ければよいので基本何でも良いかとは思います。

紙漉きの工房や工場でよく見かける大きな漉き舟。

木に代わってコンクリート製の頑丈な舟も活躍しています。

浴槽のように大きくて職人さんが一生懸命漉いているのを見かけます。

私のように小さな工房で小さな和紙を漉く場合は

ホームセンターで売っているトロ舟という

プラスチック製の大きな容器がとても役に立ちます。

このトロ舟、建設現場などで、左官屋さんがセメントを混ぜるときなどに

よく使っている緑の大きな四角い容器、見たことありませんか?

水もたっぷりと張れますし、大きさもちょうど良く、

立派な漉き舟として使うことができるのです。

名刺やはがき、小さなサイズの紙を漉くときは

他にも黒い色のプラ容器を使うこともあります。

また数枚など少しだけ紙を作りたいときは

小さな漉き舟だと少ない原料で済みますので

小さいサイズの漉き舟がちょうどよいです。

大きな紙を漉く場合は大きな漉き舟を使わないといけませんが、

小さいもので間に合う場合はこのトロ舟が大活躍というわけです。

※プラ舟、トロ舟、プラ箱など呼ばれています。

楮の木の皮を水にさらす時もトロ舟を使っています。

終わりに

昔のようにたくさんの紙漉きを行う時代にあっては

当然紙漉きの道具職人さんもたくさんいました。

今はその職人さん自体が少なく、全国でも数十名ではないのでしょうか。

それゆえに道具も手に入りにくく高価なものになってしまいます。

当然、紙すきをする方というのは、自分たちで修理したり工夫して道具を使っています。

私も今使っている漉き舟がいよいよダメになったときは

自分で漉き舟を作る予定ですが、

トロ舟に土台を付けるだけのものかもしれません・・(汗)