こんにちは。ちぎりちぎり侑布です。

今回は和紙作りも同時に学べる

「牛乳パックで和紙ハガキ作りに挑戦」

以下の3つに分けてお伝えします♪

①【準備編】必要な材料と道具はこちら

②【実技編】牛乳パックで和紙ハガキを

作ってみよう

③【深堀編】これが手漉き和紙の世界だ!

1週間前には【準備編】をまずは読んで

材料・道具をそろえていこう!

今日しかないせっかちさんなら、

【当日でも間に合うコツ・準備編】で

ポイントを押さえておこう!

注意!

ミキサーやアイロンなど出てきます。

また火も使うので、必ず大人と一緒に

やりましょう!

自由研究に役立つ情報満載!

「牛乳パックでハガキ作り」と

「伝統的な手漉き和紙の作り方」が、

比較して学べる内容になっています。

自由研究のポイントもお伝えします。

【準備編】 必要な材料と道具はこちら

牛乳を飲み終えたあとの牛乳パック。

これを上手く再利用して、

和紙ハガキを作ることを学びます。

「和紙」の工程を学ぶことができますが、

同時に「リサイクル」という目線からでも、

大変学びの多い工作です。

大まかな流れとしては、

牛乳パックを細かい紙の繊維状にして、

型枠を使って、和紙ハガキの形に成型

していく作業となります。

道具や材料は、家にあるものを使って

できますが、

そうなんです、

意外と家に…なかったりしますよね。

そんな時は、100円ショップを利用

してみて下さい。

ワンコイン(約500円)もあれば、

便利な道具を手に入れることが

できますよ♪

もちろん、家にあるもので代用できる

なら、それを使ってくださいね♪

では早速、

必要な材料と道具を見ていきましょう。

基本の材料と道具を用意しよう

・牛乳パック

1000㎖のもの1本。

ハガキが3、4枚作れます。

※牛乳パックは洗った後開いて、

2~3日前から水につけておきます。

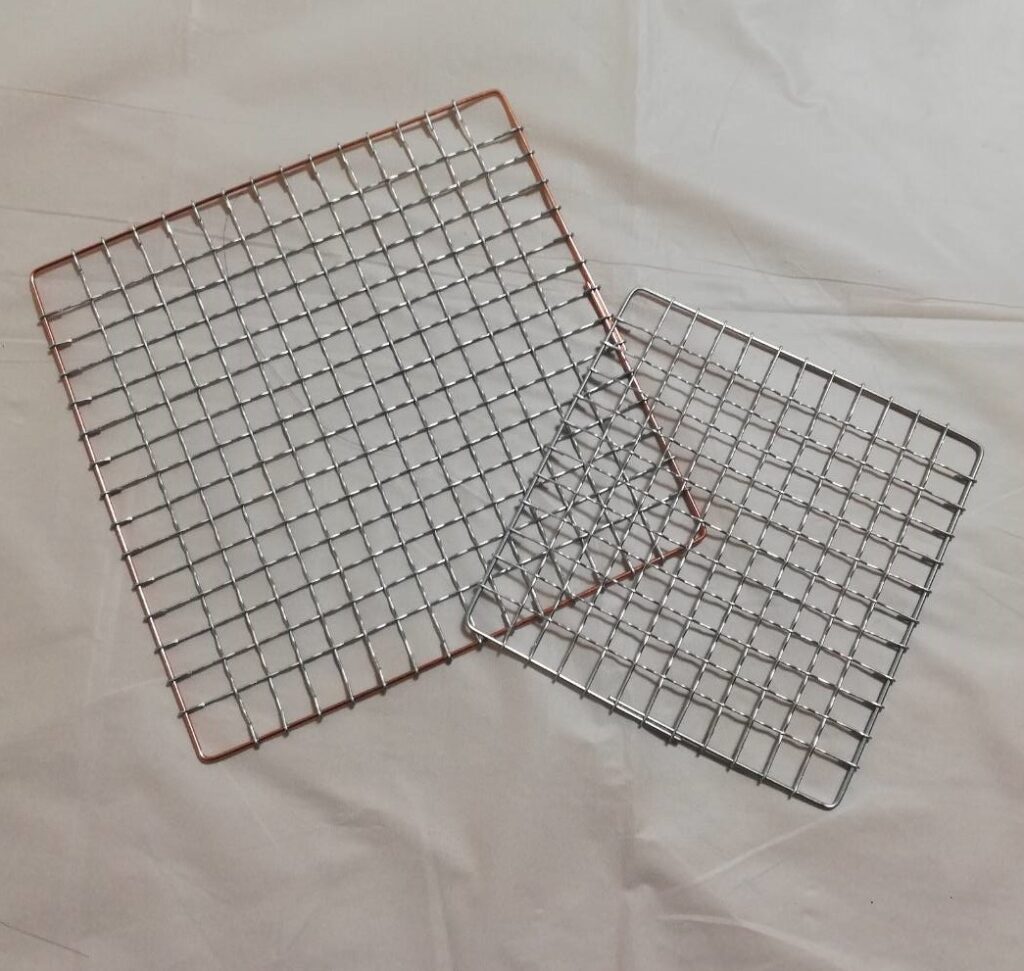

・型枠の「下部となる網の土台」

100円ショップで購入した焼網を

土台として使います。

大きさは左の20㎝四方のもの。

家に網のようなものがあれば、それで

十分役に立ちます。

ちなみに・・

プラスチック製のトレーの水切り板も

なかなか良さそう!

これも土台として使ってみますね。

ハガキより大きいサイズのもので、

どちらかを用意しましょう。

・型枠の「上部となる外枠」

外枠の真ん中があいているもの。

~ フォトフレームを使います。

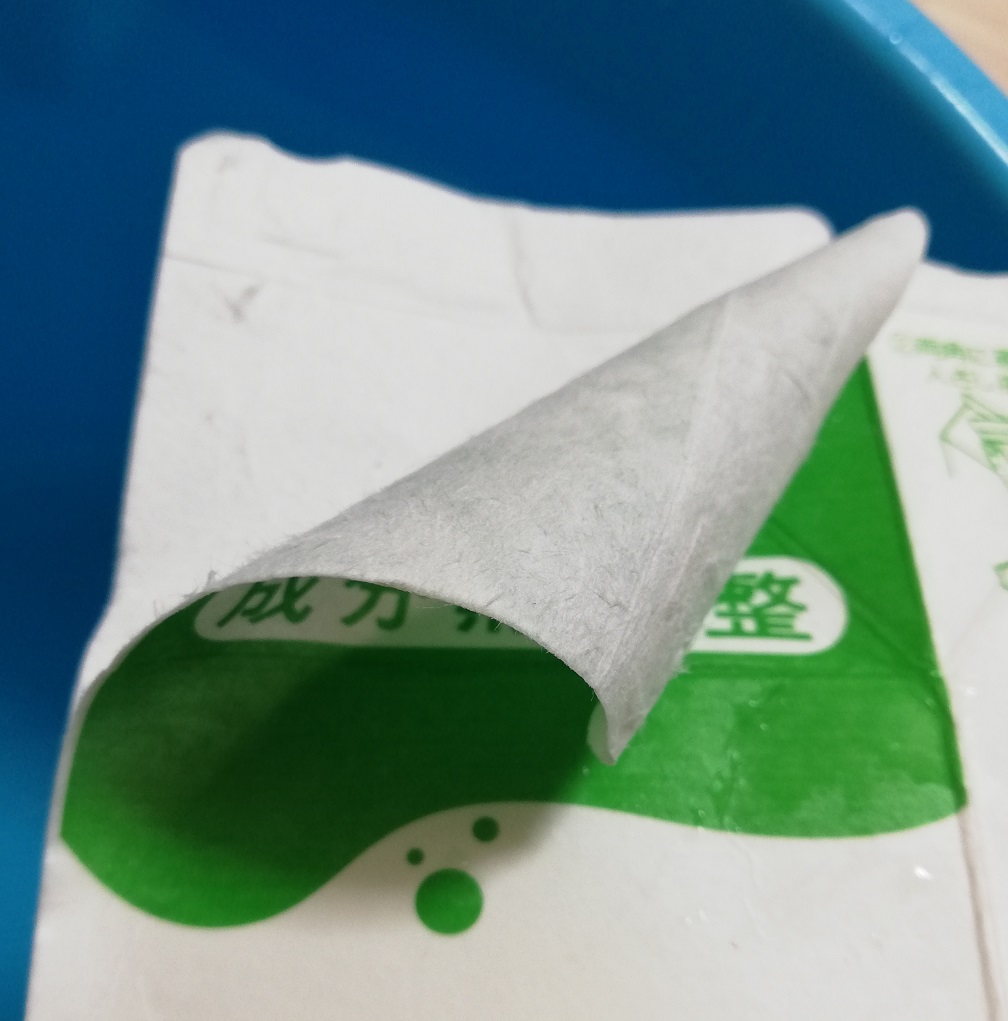

・排水口のゴミ取りネット

網戸の網があればGOOD♪

なければ近いものを用意しましょう。

今回は排水口のネットを使います。

袋状になっていますが、このままの

状態で使います。

※ストッキングタイプでないもの。

ストッキングタイプだと伸び縮みし過ぎるからやめておこう!

・たらいやバケツ

牛乳パックを付け置きするときと

紙を漉くときに使います。

大きな鍋でも十分使えます。

・電動ミキサー

原始的な方法として、ペットボトル

での攪拌がありますが、

ミキサーだとかなり細かくなります。

必ず大人にやってもらいましょう。

・水適量

紙の繊維と混ぜて使います。

・さいばし2本

水を切るときに型枠を支える棒。

「型枠」とは? ~ 紙の型枠の原理を理解しよう。

ここでいう型枠とは、

紙の形にするための型枠のことです。

補足:わかりやすく伝えるために、

「型枠」という言い方をしていますが、

和紙業界ではこの「型枠」のことを

「簀桁」と呼びます。

紙漉き専門の大事な道具のひとつです。

型枠は上の部分と下の部分に分かれて

いて、この二つを合わせて使います。

型枠についてもう少し詳しく

見ておきましょう。

①型枠の役割と仕組み

型枠の中に牛乳パックから作った原料

を流し込みます。

原料は水をたくさん含んでいますので

余分な水が下に落ちていきます。

型枠の中には、紙の繊維だけ残って

乾かすとハガキができる仕組みです。

余分な水を下に落とすために、

型枠の下部は、網の形状がベストなのです。

(繊維だけ残して水が落ちていく)

そのため、今回は

網や水切り板を用意しました。

しっかりしているので、土台の役割も

果たしてくれます。

②型枠の形や大きさ

今回はハガキを作りますので、ハガキ

の大きさの型枠を用意します。

手漉き和紙の工房では、

ハガキサイズの型枠がたくさんあります。

「簀桁」と呼ばれていましたね。

↓こんな感じ。

ですが、

市販されていないものがほとんど。

たま~にホームセンターで

紙漉き用のハガキサイズの型枠を

売っていることもありますが、

売っていない場合がほとんど。

ネットで買うこともできますが

配送に日にちや送料がかかります。

ともかく・・

型枠は自分で用意しないといけません。

③型枠をDIYするには?

型枠は上部と下部が必要でした。

木材を買って木を組んで作るのは

大変すぎます・・・!

できないこともないけどな。

そうそう。今回は省きますが、自信のある方は自作も全然OKだよ!

次も使えるしね♪

今回は作らずに、

道具を上手く組み合わせて使います。

100円ショップで集めた材料を

↓こういう風に使っていきますよ~

・型枠の「下部となる網の土台」

100円ショップで土台にできそうな

鉄製の網とプラスチック製の板

を見つけました。

どちらを使っても大丈夫です。

※網を使う場合

網の上に、

排水口のゴミ取りネットをのせます。

※プラスチック製の板を使う場合

プラスチック製の板の上に

排水口のゴミ取りネットをのせます。

さあこれだけで、下部となる網の土台

の準備ができました。

・型枠の「上部となる外枠」

100円ショップでハガキ用の

フォトフレームを買いました。

これだと外枠の大きさがハガキサイズ。

フォトフレームの外枠だけを使います。

(アクリル板も後で使います。)

注意!フォトフレームですが、

外枠の裏側には、アクリル板を支える

突起凸が出ていて危険です。

ここは内側に折り曲げておきましょう。

さあこれで、上部となる外枠の準備が

できました。

この後の型枠の使い方は、

実技編で詳しくご紹介していきます。

【当日でも間に合う方法・準備編】

牛乳パックを水につけておく日数は、

最低でも2~3日は必要でしたね。

牛乳パックを柔らかくするためです。

「え・・? 牛乳パックを、

2、3日つけておくーー!?」

「今日しかないのに???」

・・・大丈夫です。

当日でも間に合う方法、

つけおきしない方法はあります!

但し、

必ず大人の人と一緒にやりましょう。

すぐに牛乳パックをほぐして

細かい紙にちぎっていくには、

鍋でゆでる「煮熟」

この作業が必要です。

これは実際に植物から和紙を作る工程

でも見られる作業です。

牛乳パックを鍋にすっぽりと入るよう

に、適当に折り曲げて入れます。

牛乳パックが浸かるくらいに鍋に水を

入れて火にかけます。

ぐつぐつと鍋で30分以上煮て、

繊維をやわらかくします。

その後、しばらく放置したり、

水ですすいで冷ましてから、

牛乳パック両面のコーティングのビニ

ール素材を剥いで、

牛乳パックを細かくちぎっていきます。

(次の「仕込み」で解説しています。)

そもそも余裕がないとケガする確率あがるから!!

ホントに気を付けて!!

準備は時間をかけてほしいな。体調が悪い時もやめておこうね。

注意!

「煮熟」の作業は、必ず大人の人と

一緒にやりましょう。

そして大人も注意!

火のそばは絶対に離れないこと!

【実技編】 牛乳パックで和紙ハガキを作ってみよう

道具と材料の準備はできましたか?

水をたくさん使いますので、

水がこぼれてもいい場所でやりましょう。

コンセントや電化製品に

水がかからないように十分気を付けて。

必ず安全な場所で、雑巾やタオルも

忘れず用意しておきましょう。

それでは早速、

「牛乳パックで和紙ハガキ作り」

楽しくやっていきましょう♪

「仕込み」 ~ 和紙の原料を作っていくよ

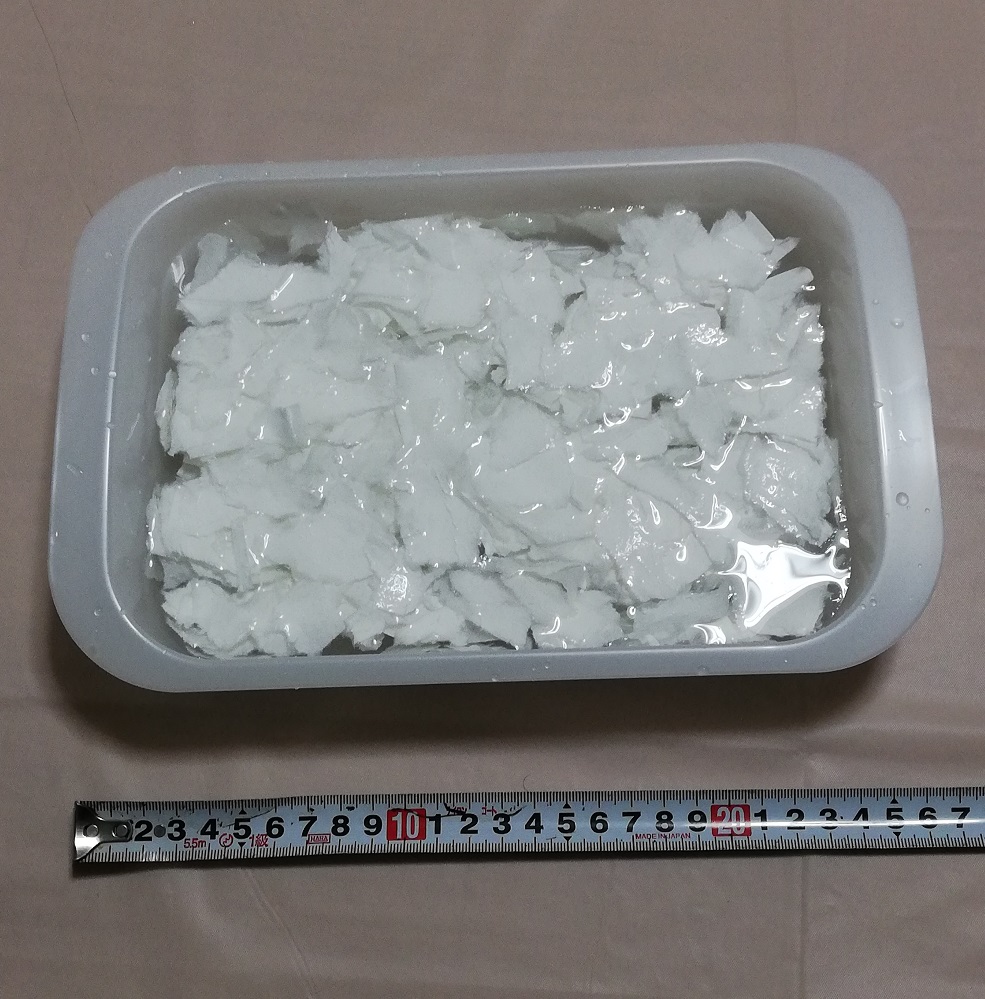

牛乳パックを細かくちぎっていきます。

水につけておいた牛乳パックの、表面

のコーティングしている薄いビニール

のようなものを剥がしていきます。

裏面も同様に剥がしていきます。

コーティングを剥いでしまったら、

指先で小さくちぎっていきます。

ちぎった紙片は水につけましょう。

この紙片すべてが、原料になります。

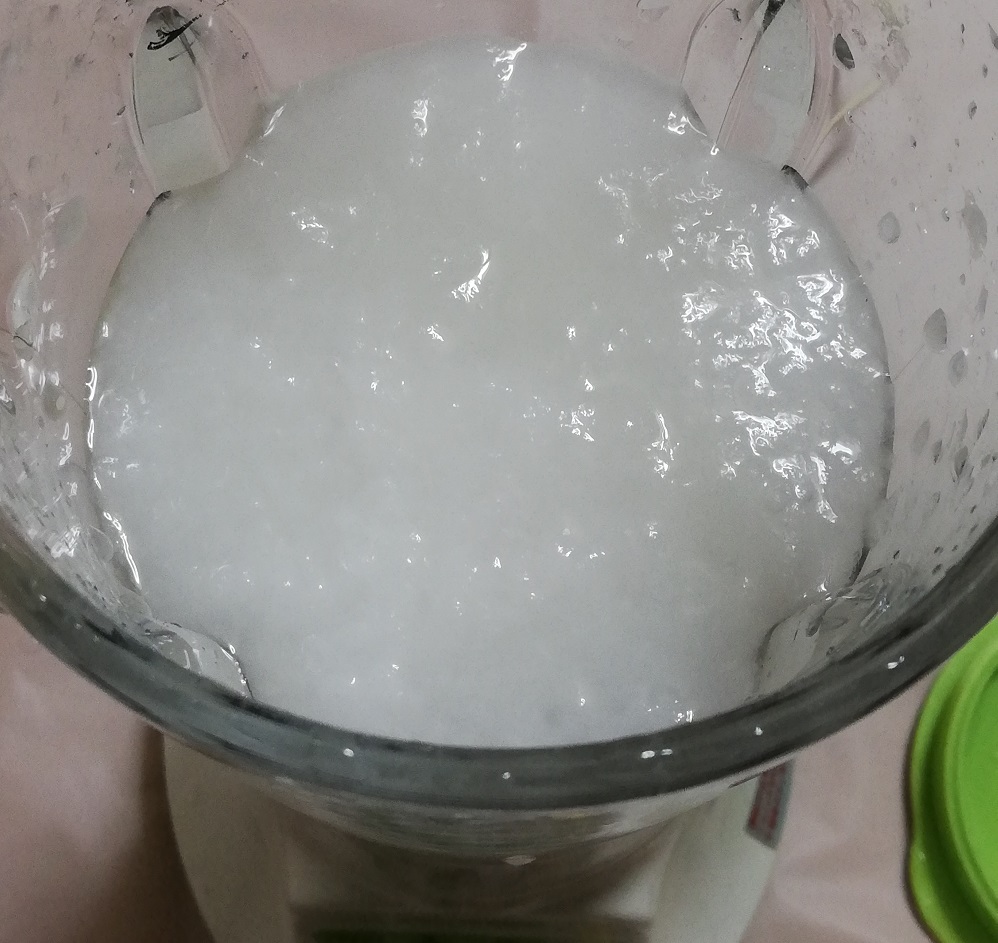

【ミキサーで攪拌】

注意!

これは大人がやる作業です!

ミキサーの半分くらいに水を入れて、

ちぎった紙片を入れて蓋をします。

半分以上水を入れると、勢いで中身が

飛び出してしまうので注意!

蓋はしっかりと押さえてください。

1分前後攪拌したら、必ずスイッチを

オフにして、中を見てみましょう。

手は絶対に入れないように!

繊維がよくほぐれてフワフワの感じに

なってきましたね。

次は型枠に流し込んでいきます。

子どもは元気だから、ペットボトルのシェイクもいけるんじゃない?

挑戦してもいいかもね。

これについては、別記事で解説するので待っててね。

注意!!

ミキサーは便利ですが大変危険です。

必ず大人の力を借りましょう。

一見安全そうですが、ミキサーの刃に

触れただけで指が切れることも。

子どもだけで使用するのは厳禁です。

「紙漉き(かみすき)」 ~ 型枠を使ってハガキにしていくよ♪

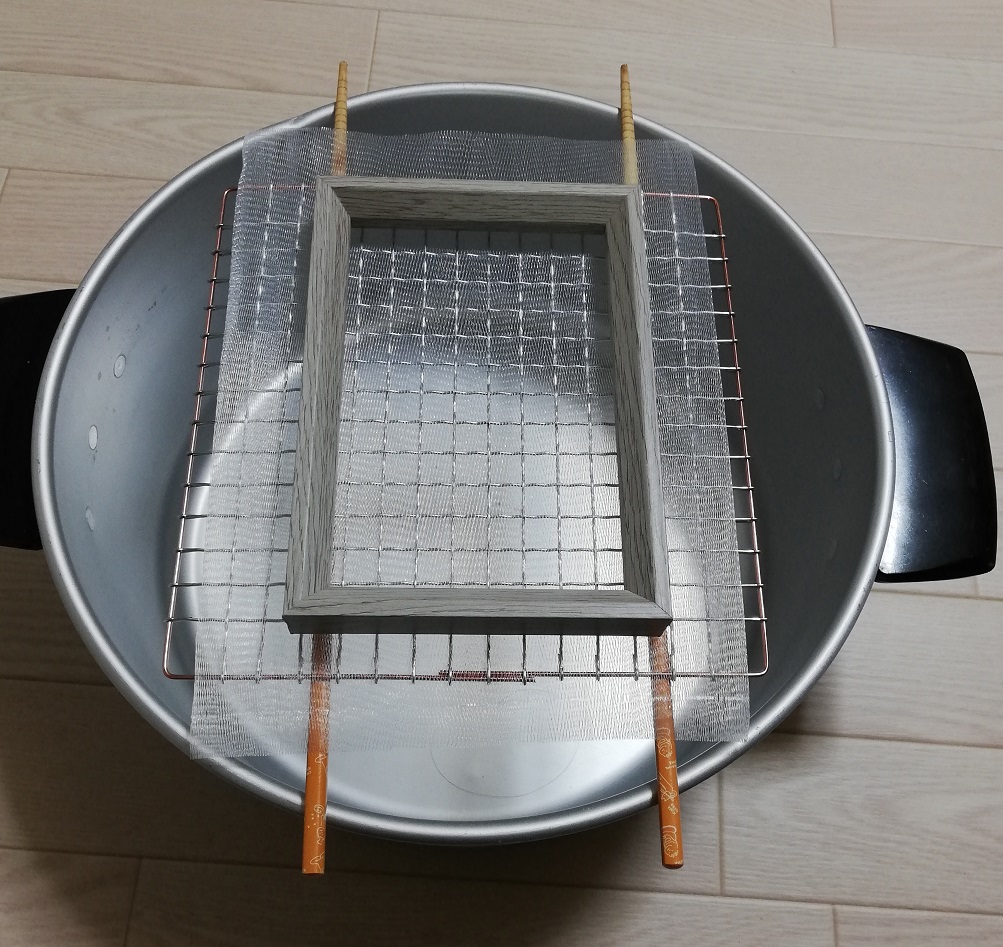

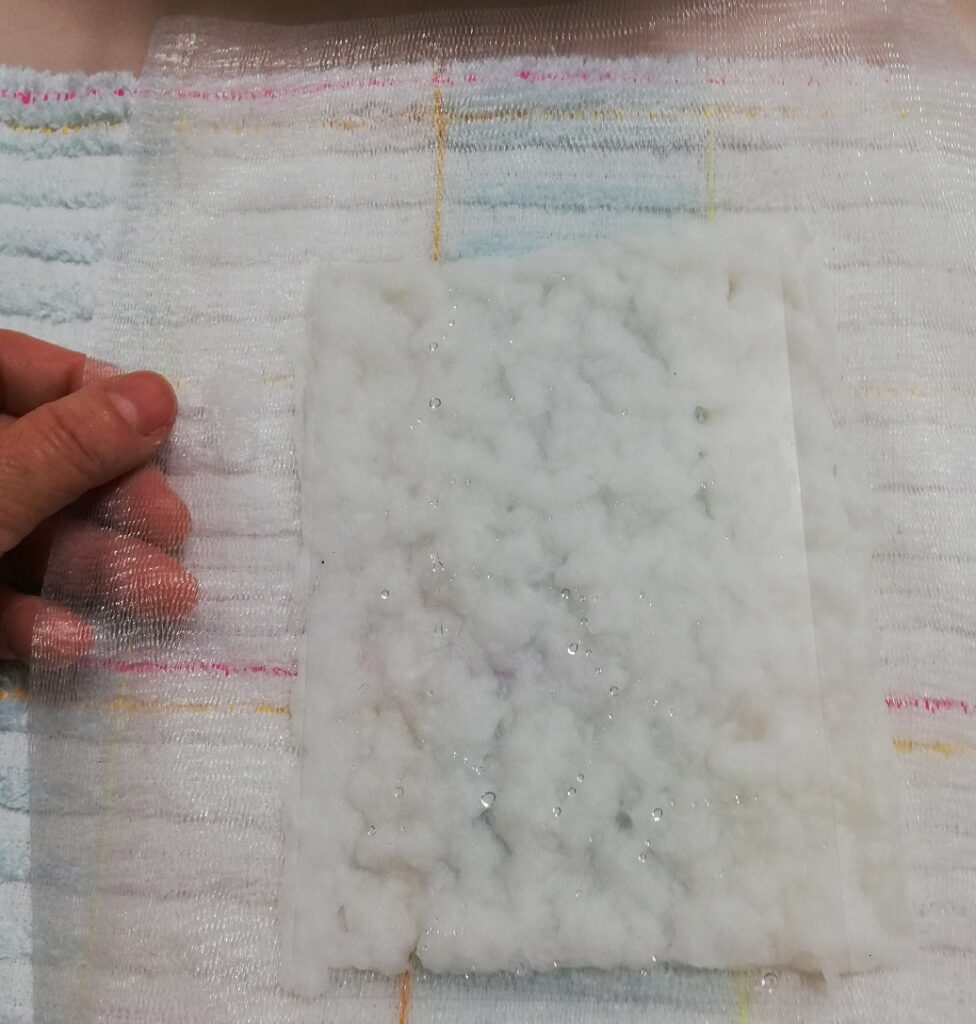

写真のように、下から順番に道具を

セットしていきましょう。

①洗い桶または大きな鍋を置きます。

②さいばし2本を間隔をあけて置きます。

③型枠の下部となる土台(網)を

置き、その上にゴミ取ネットを

置きます。

④型枠の上部となる外枠を置きます。

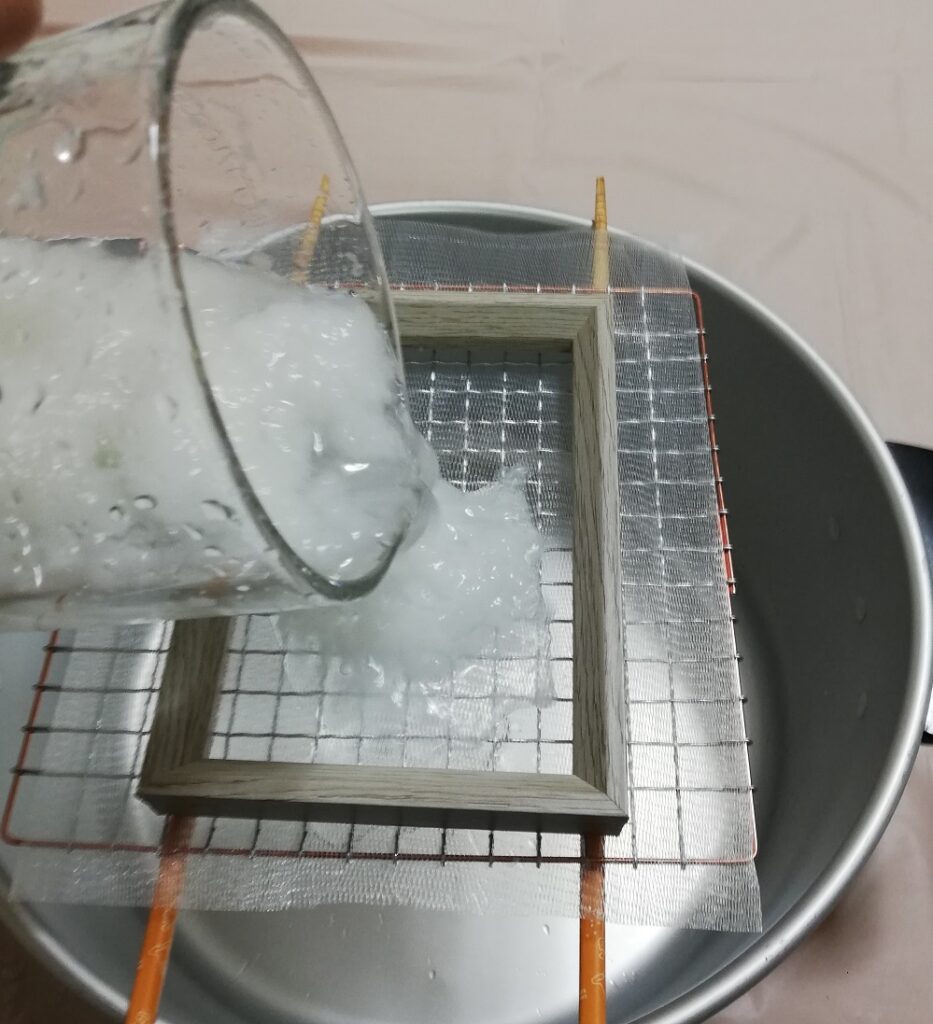

⑤型枠の中にミキサーで攪拌した中身

を入れていきます。

⑥表面を指先で優しく平らにしましょう。

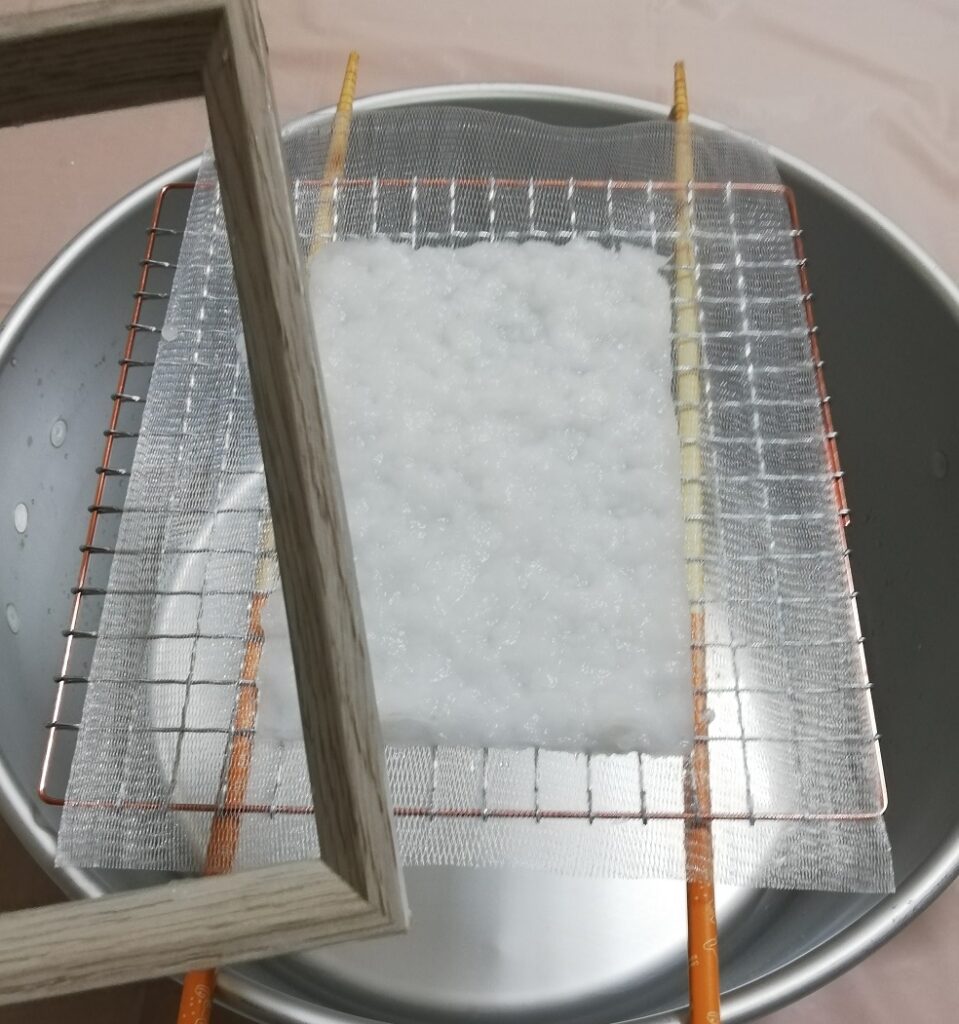

下から水が落ちていくのを待ちましょう。

「装飾」 ~ オリジナルの和紙ハガキができるよ♪

このまま乾かせば

真っ白なハガキができますが、

色々な模様を入れることもできます。

紙が濡れている間に、色和紙や奇麗な

紙や飾りをのせてみましょう。

天然素材も是非使ってみて!

冷蔵庫を開けると梅干し発見!

紫色の奇麗なエキスと、

しその葉を少々拝借。

面白い感じになりそう~♪

え・・??

しその葉ハガキ、想像以上の出来かも!!

押し花やドライフラーなんかも

いいですよね。

ハガキが乾いてしまった後に、

のりで貼っても大丈夫です。

「仕上げ」~ 自然乾燥またはアイロン乾燥で完成!

①自然乾燥

水が落ちてこなくなったら、

型枠の上部(外枠)を外します。

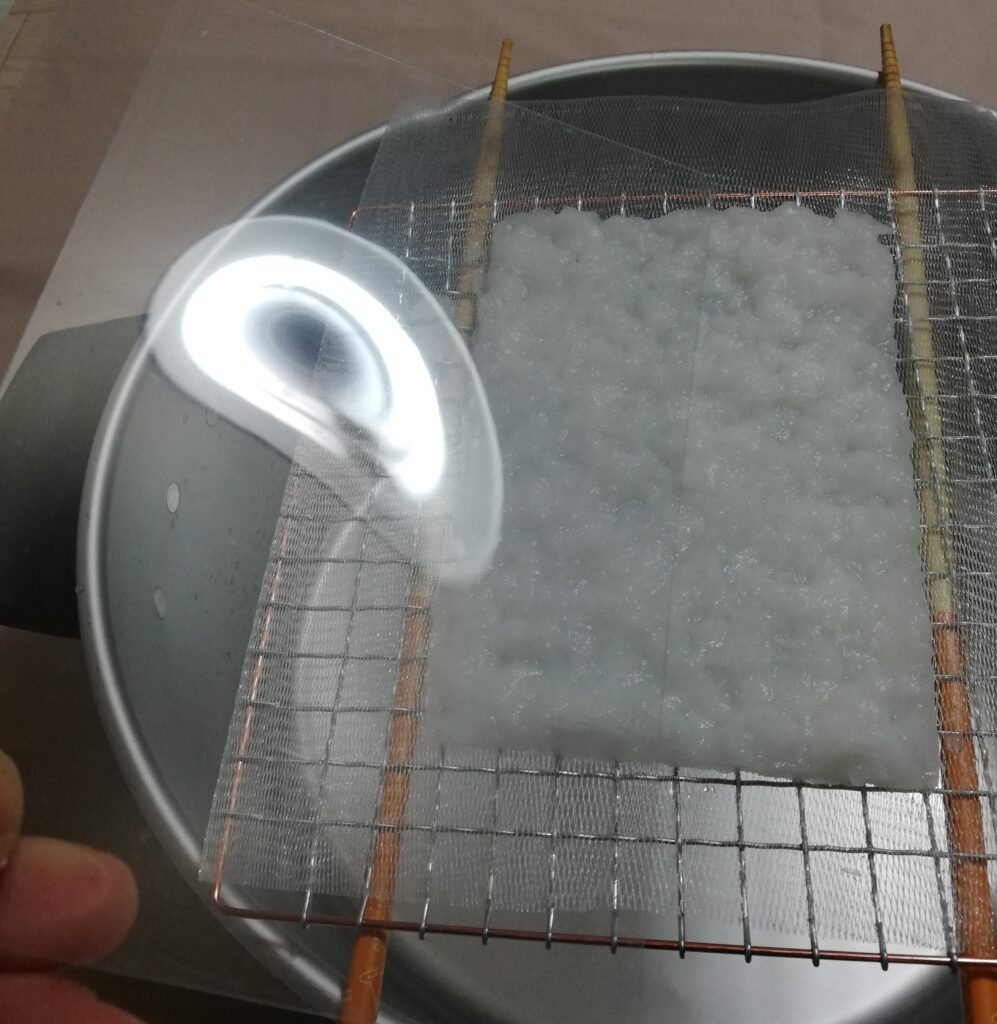

フォトフレームについていた

透明のアクリル板を乗せます。

アクリル板の上から軽く押して、余分

な水を下に落とします。

※アクリル板がない時は、

下敷きのようなものを使ってね。

ネットの部分を持って

タオルの上に移動します。

この時ネットは必ず両手で持って、

そっと上に持ち上げて移動して。

写真は、ネットを右に引っ張ったため、

繊維が右側に引っ張られてしまった。

余分な水分を取りましょう。

ひっくり返して下敷きが下になるよう

に置いて

ゴミ取りネットをそっと剥がします。

下敷きのまま立て掛けておきましょう。

(下にタオルは敷いておこう)

フワフワの紙の繊維は、見た目にも、

かなり水分を吸っていますよね。

乾燥させるためには、なるべく多くの

水分を取ってあげる必要があります。

タオルで水分を取ったあと、

ネットごとそっと運んで

窓ガラスに貼り付けて乾かしてもいい

でしょう。

窓ガラスに貼り付けて、軽く押さえて

ネットだけそっと剥がすイメージ。

自然に乾燥するまで放置して、

乾いたらゆっくりと剥いでみて下さい。

下敷きみたいなの、なかったけどできるかな?

何もなかった時、ティッシュペーパーの箱で押さえたよ。

下敷きのような板がなくても大丈夫。

下敷きも窓ガラスも使わず、

しばらくそのまま放置してもよし。

少し乾いて洗濯ばさみにつるすもよし。

どうしたら乾くかを工夫してみよう。

②アイロンで乾かす

タオルでしっかりと水分を取った後、

アイロンをかけます。

自然乾燥だと丸一日かかってしまい

ますが、

アイロンだとすぐに乾燥することが

できます。

自然乾燥しながら、ある程度乾いたら、

アイロンで仕上げてもいいですね。

アイロンはスチーム機能は使わずに

「弱」からやってみましょう。

但し、アイロンは火傷の事故や

火事の元!

必ず大人と一緒にやりましょう。

さあ完全に乾いたら・・

和紙ハガキの完成です!!

おー!! これって・・郵便で送れるの??

もちろん送れるよ! ただし、ハガキの厚みや大きさで重さが変わると切手代も変わることがあるから、郵便局の窓口を通してね♪

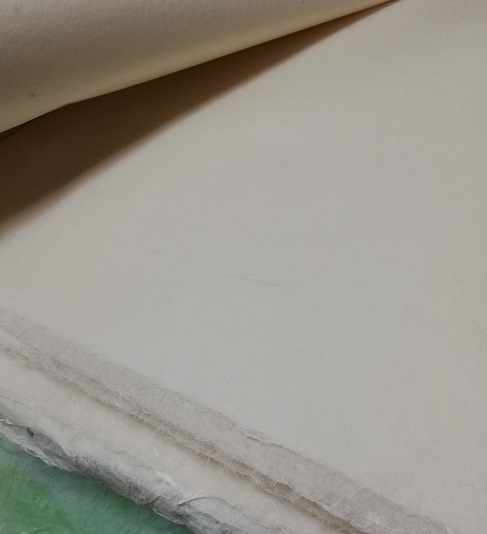

いかがでしたか?

牛乳パックから繊維を取り出して作る

ハガキは、

手漉き和紙と同じような独特の風合い

が出るのが魅力です。

自然な優しい風合いですね。

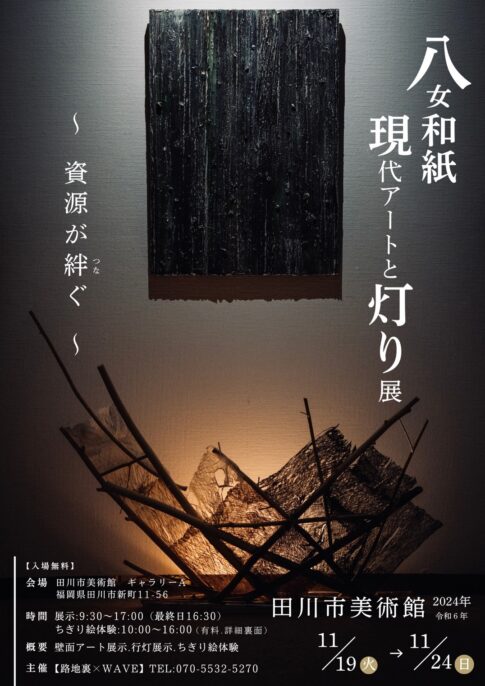

【深堀編】これが手漉き和紙の世界だ!

「和紙」について深堀!!

「和紙」は日本が誇る伝統文化です。

ここでは、伝統的な手漉き和紙の製法

を学習することができます。

もっと深堀したいことが出てきたら

自分なりに色々と調べてみましょう。

牛乳パックを使ったハガキの作り方と

比較しながら、

早速「手漉き和紙の世界」を少し

のぞいてみましょう♪

和紙の概要:「和紙」って何だろう??

「和紙」とは?

和紙は、日本古来の製法で作られてた

紙のことです。

明治以降、西洋から伝わってきた紙を

日本古来の紙と区別するために、

「洋紙」という言い方をしました。

そして、その洋紙に対して、

日本古来の紙を「和紙」という言い方

をするようになったようです。

「和紙」という言葉に厳密な定義が

あるわけではありません。

なぜなら、和紙は全国各地で漉かれて

いて、様々な種類があるからです。

和紙の原料は植物。

そして原料となる植物も産地によって

色々あります。

その中でも、三大原料と言われてきた

植物が、

楮・三椏・雁皮という落葉低木樹。

今でも日本各地で見られる植物ですし、

和紙の産地では、栽培しているところ

もあります。

こういった植物の繊維を上手く活かし、

手作業で美しい和紙が作られています。

また、和紙作りに欠かせないのが環境。

自然豊かな山では和紙の原料となる

植物が栽培され、

山から川へと美しい水の流れは

紙漉きの作業工程には必須でした。

そして自然を守り、共存する人々。

昔から続く和紙の産地においては、

それぞれに工夫を凝らしながら、

伝統文化である手漉き和紙の製法・

技術を守ってきたのです。

「和紙」を作る技術そのものが、

「ユネスコ世界文化遺産登録」

となる快挙を成し遂げています。

↓詳しくはこちら。

一方、洋紙は和紙に比べて

安価で大量に作ることができます。

大規模な製紙工場で、その製法上、

印刷にとても適している紙であった事

から(ツルツルした表面)、

急速にシェアを伸ばしていきました。

それまで教科書や書籍は和紙でできて

いましたが、ほとんど洋紙に変わって

いきました。

「和紙」は時代と共に激減し、今では

美しくて芸術性の高い紙の位置づけと

なっています。

全国各地にまだたくさん手漉き和紙の

産地が残っていて、

今日も素晴らしい和紙が漉かれていま

すので、機会があれば是非、

見学してみて下さいね。

和紙の製法:基本的な手漉き和紙の製造工程

日本古来の紙、「和紙」は

どうやって作られるのでしょうか。

昔ながらの手漉き和紙の製法を

早速見ていきましょう。

全国各地の和紙工場の規模により

工程が変わってきますが、

基本的な流れをお伝えします。

※大きな和紙工場もあれば

家庭で作る小さな規模の和紙工房ある

ため、設備は様々です。

今回は楮という植物を使った

小さな和紙工房での紙づくりの様子を

参考画像として掲載しておきます。

手漉き和紙の製法で和紙ができるまで

の流れを学んでみましょう。

≪原料の仕込み≫

・収穫

~楮の木を伐採し、枝の長さを揃えます。

・蒸煮

~約3時間前後、釜で蒸します。

・皮を剥ぐ

~蒸した枝が熱いうちに

皮を剥いでいきます。

剥いだ皮が紙になります。

表面の黒皮の下にある白い繊維質の

もの、これが白皮で、紙になります。

・煮熟

~アルカリ溶液で皮を煮る作業。

木灰やソーダ灰を使用します。

・晒し

~丸一日以上、流水に晒します。

・塵取り

~小さなゴミやくずを手作業で

取り除いていきます。

・叩解/打解

~叩いて繊維をほぐし、バラバラに

していきます。

原料となる繊維が完成します。

すごい・・!

小さな工房ならほぼ手作業でやってるんだなあ。

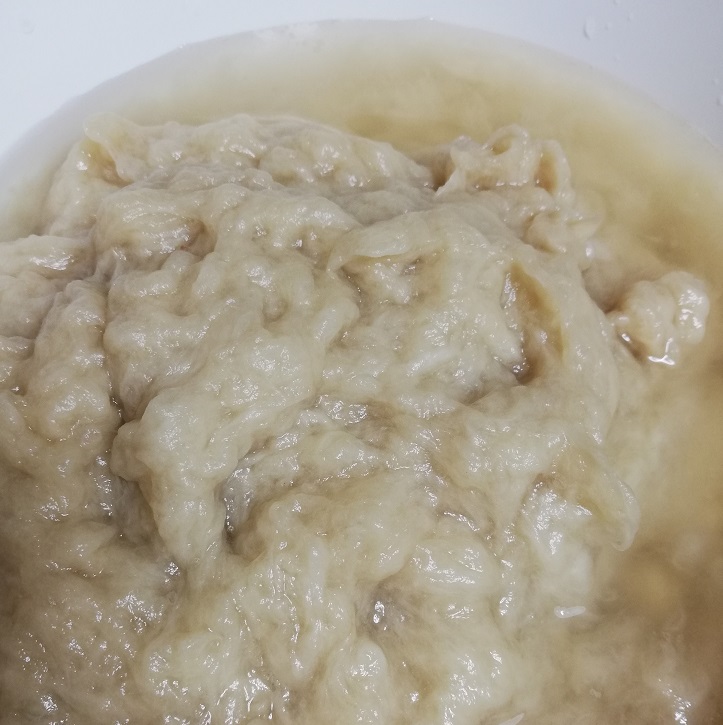

※※ ネリも準備しておきます。※※

原料には「ネリ」と呼ばれる透明の

とろみ成分を混ぜます。

トロロアオイという植物から作られ

た自然素材や、化学の力で開発され

た粉状で販売している化学粘剤もあ

ります。(注:糊ではない。)

自然と一体化してる感じするね~!

漉き舟の中に楮の繊維とたくさんの

水とネリを加えてよく混ぜます。

紙を漉く準備ができました。

≪紙を漉く≫

「溜め漉き」と「流し漉き」

という製法があります。

漉き舟の中の原料をよく混ぜて、

繊維を水の中で均等に分散させます。

簀桁という道具を使って、

漉き船の中の原料をすくい上げます。

簀桁って・・今回の和紙ハガキ作りで使った型枠の役目だー!

なんか木製で精密な構造だぞ・・。

そうだね、簀桁の大きさによって紙の大きさが決まるね。

簀の部分(すだれのようなもの)と桁の部分

に分かれていて合わせて使うよ。

簀桁に原料を入れたら、そのまま簀桁を

あまり動かさずに置いた状態で、

自然に水が落ちていくのを待つのが

「溜め漉き」です。

和紙職人さんが大きな簀桁を使って、

何度か原料をすくって、常に簀桁を

ゆすったり、動かしたりして職人技

で紙を漉いていく「流し漉き」。

(これは私、見惚れました!!)

そういえば見たことある!

原料は、たくさんの水と、ネリと、楮

の繊維を混ぜたものですから、

すくい上げたあとは、簀桁の下から水

だけが落ちてきて、

上面に繊維だけが残り、

それが和紙になるという仕組みです。

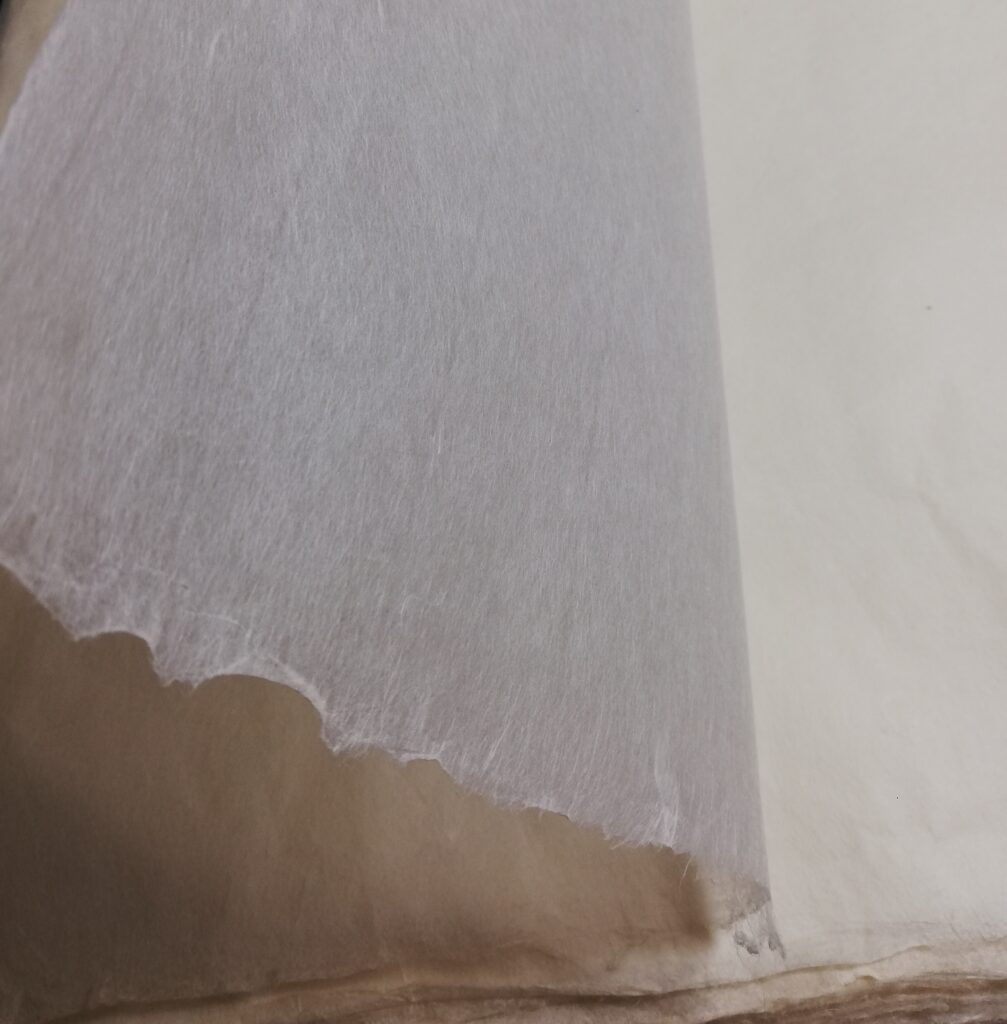

≪乾燥・仕上げ≫

しばらくすると、簀桁の上には

楮の繊維だけ残って紙のような状態になります。

がまだ水をたくさん含んでいるため、

余分な水分を取り除きます。

機械を使って絞ったり(圧搾)

バキュームで吸い取ったりして

ある程度の水分を飛ばしたら、

乾燥に入ります。

天日で干すやり方や

蒸気を使って鉄板で乾かすやり方など

あります。

完全に乾いたら

和紙の出来上がりです。

牛乳パックだとすでに紙の原料になっているけど、植物の木から作るって、ものすごい数の工程があるんだな~!!

そう。昔はね、家で紙を漉いていたところもたくさんあったらしいよ。

いかがでしたか。

昔ながらの手作業で作られているのが

よくわかったのではないでしょうか。

ここまで、

手漉き和紙の工程を見てきましたが、

これを人力だけでなく、

機械化されていった機械漉き和紙も、

たくさん作られています。

手漉き和紙のような風合いを生み出す

機械漉き和紙の技術も進化しています。

和紙Q&A:初めての自由研究でも大丈夫!

ここでは、自由研究に活かせる内容と

コツを質問形式でまとめてみました。

参考にしてみてね!

Q:自由研究のレポートはどんな形式

がいいですか。

A:特に決まりはありませんが、学校

の指定などあればそれに従いましょう。

提出する用紙の大きさで考えてみると、

A4などノートの大きさもあれば、

模造紙の大きさ(扉の半分くらいの大

きな紙)の紙もあります。

みんなに配布できるのはノートタイプ

がいいですし、

教室の前や後ろに貼った模造紙タイプ

も、博物館や資料館の展示パネルのよ

うで見やすいですね。

目的に合わせて形式を選びましょう。

マーカーを使ったり色分けしたり、

また画像を添付すると

とても分かりやすい資料となります。

Q:自由研究で今回の記事で出てくる画像

を使ってもいいですか?

A:自由研究の発表に使うのならOK!

今回の記事中の画像で、

【※参考画像に使ってね】

と画像に記載しているものは大丈夫。

我が家の小さな工房で撮影したもの。

どうぞ自由に印刷して使ってください。

ハガキができるまでの画像は

自分で作ったときの画像を使おう。

その方が説得力があるね♪

Q:和紙はどんな所に使っているのですか?

よく見られる和紙の代表といえば、

「障子」がわかりやすいかな?

和菓子のパッケージに使われていたり

高級感のある包装紙だったり、

色々な場面で見ることができます。

※厳密には和紙っぽい洋紙だったりします。

補足:古くからの日本家屋には、壁や

壁の中の下地、襖、障子、色んな所に

それにあった和紙が使われてきました。

戦後になると、西洋の文化が急速に広

まり、日本家屋も激減、

洋風建築が増え、日本の原風景までも

大きく変わっていきました。

建築業界だけでなく、西洋の文化は昔

の暮らしを大きく変えていきました。

和紙の出番が減っていくはずですね。

とはいえ、洋紙とは全く資質の異なる

日本の和紙は、最高級と呼び名も高く、

美術品や歴史的価値のある書物の修復

に使用されたりと国宝級に重大な役割

も担っています。

和紙は他にも、書道や日本画、掛け軸

他、和の文化に密接に関わっていて、

唯一無二の存在でもあります。

提灯や灯籠、行灯など和風照明にも

たくさん使われていますね。

他にも和紙がどんな所で使われている

のか調べてみましょう。

Q:和紙はどこで売っていますか?

例えば障子紙や書道紙。

(使っている素材によっては和紙とは

とは呼べませんが)

ホームセンターで売っている障子紙は

ほとんどが機械漉きの和紙だったり、

和紙風の洋紙(和紙に似せて作った洋

紙)だったりします。

こうなると・・和紙とは名ばかりに

なってしまいますが、

本格的な手漉き和紙を買いたいなら

和紙工房で購入できます。

今はインターネットで調べてみると

簡単に買うことができます。

和紙と一言でいっても、様々な種類の

和紙が販売されています。

まず、和紙の産地を調べてみましょう。

もしかすると・・・

あなたの住んでいる近くにも、手漉き

和紙を作っている工房があるかもしれ

ません。

実際に和紙を見ることができれば

その美しさに驚くと思います。

とても美しく繊細でかつ、

柔らかいのに丈夫で温かみのある紙。

それが日本が世界に誇れる「和紙」

なのです。

↓ここでも和紙について学べるよ♪

Q:自由研究のポイントを教えて下さい。

自由研究で大事なこと、以下の4点は

押さえておきたいですね。

①自分で問題提起ができること

~クエスチョンを探すこと。

②自分で色々と調べること。

③自分の考えをちゃんと入れること。

④わかりやすく伝えること。

今回の「和紙」のポイントとしては

和紙作りは、自然の資源を生かして、

美しい山、川、人々が織りなす作業

であること。

実際、そこをユネスコにも評価されて

いるわけです。

そして、今回、一枚の紙を漉くのに、

かなりの労力がかかることが

わかったのではないでしょうか。

【おまけ】楮のプチ情報

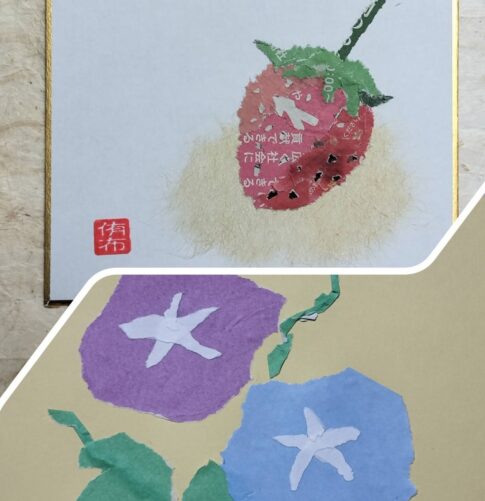

以前、和紙を使って、ちぎり絵体験の

イベントをやった時の事。

子どもたちがたくさん来てくれたので

「楮の木」の成長記録のパネルを用意

したのです。

そうです、和紙の原料となる、楮の木

のことです。

楮の苗を植えて育てて、大きくなって

収穫するまでにまずは3年かかります。

3年間は、楮の株をしっかりと丈夫に

育てるため伐採しないのです。

3年が過ぎてから、毎年楮の枝を伐採

し、収穫できるようになりますが、

3年待ったおかげで、たくましく太い

枝に育ってくれるのですね。

そんな話をちぎり絵の体験イベントで

子どもたちに説明したんです。

「みんながちぎっているその和紙、

紙になるまでに最低でも3年はかかっ

ているんだよ。」と。

それを聞いた男の子が、ちぎってフワ

フワと床に落ちた小さな和紙の破片を

慌ててそっと優しく拾ったのです。

大切に扱ってくれたのです。

紙を大切にそっと扱ってくれるなんて、

今のご時世で考えられない。

この使い捨ての文化の時代に・・。

私はこの時見た男の子様子を、きっと

生涯忘れないと思います。

これはちょっと・・ハッとさせられるよな・・

伝えることって、とっても大事なことって実感したよ。

おわりに

いかがでしたか。

牛乳パックから、

奥の深い和紙の世界へ。

便利な世の中になった今、紙の作り方も

機械化が進み合理的になっていきました。

大量に安く作れる洋紙の技術ですね。

でも・・・

SDGsが叫ばれる昨今だからこそ、

「牛乳パックから和紙ハガキを作る」

限りある資源からの再利用を学び、

昔ながらの伝統的な製法である

「手漉き和紙の世界」を知ることで

色々な学びや気づきを与えてもらえる

ことでしょう。

「和紙」を深堀に自由研究、

是非挑戦してみてくださいね!

意外と家にないよ?